تجريم.. لحظة حب

تتصل بي إحدى صديقات الطفولة على الدوام، وتهرق في كل اتصال وفي كل مقابلة كؤوس الندم الهستيري على استراق لحظة جميلة فعلتها ببراءة أثناء دراستها الثانوية.

أحبَّتْ صديقتي. هذه كل جريرتها. وحبها لم يتعد "خرجتين" إلى مكان قصي، موحش، لا يمر فيه إنسي ولا جني. الحركة فيه خوف ورعب يستشرس في قلبها الصغير. الرجفات المتسارعة وبرودة الأطراف ونشفان الريق ليس من خفقة الحب لمقابلة الحبيب، وإنما من الخوف لو افتضح أمرها، ولو مر طيف "مصلح ما/ حامي حمى الشرف" فيهلل ويكبر أنْ رزقه الله بفضيحة، من خلالها سيصول ويجول ليحارب الفساد والرذيلة والانحراف، ثم يقودها كالذبيحة إلى أي سجن، لتتخرج منحرفة بامتياز، كما هو حادث في سجون النساء المكتظة بعشرات الشابات اللواتي كانت جريرتهن خفقة الحب اللعينة تلك.

في تلك "الخرجتين" القاتلتين لم تتعد سرقتها قُبلة مرتعشة باردة من الخوف والرعب، أو لمسة حانية، وكلمات متقطعة لا تلتئم. فضاع الحب والهدوء النفسي، لسماع كلمات الحب واللوعة والشوق، وتبادل النجوى، فقد كان الحضور طاغياً لحرق الأعصاب لمملكات ترضع تراث الخوف، وتحيي تقاليده لآلاف السنين: تُدنس الحب، وتقتل الوجد، وتحرم النجوى، وتقتل المرأة العاشقة مليون مرة، ويخرج الحبيب الفاتح مقدساً، منزهاً عن كل خفقة، دينية أو اجتماعية (لننظر إلى عقوبة الاختلاء مثلاً).

هذا كل ما فعلتْه صديقتي.

تكييس الفراشات

أتتني صديقتي قبل سنوات، خيمة سوداء، بلا حياة. لم أعرفها، ولن أعرفها، حتى لو كشفت عن وجهها، وخلعت أكياس أيديها وأقدامها وكل جسدها. روحها الشفافة التهمتها أكياس الخطيئة والدنس. تكيست ضحكتها المجلجلة، ولمعة عينيها، والصخب الذي كانت تملأ به أي مكان تحل فيه. صديقتي الفراشة الشقية التي كانت تملأ أجواء المدرسة والبيت بالضحك والتنكيت. لا تستطيع في حضرتها أن تنطق كلمة، دون تعليقها الذي يخلف الضحكات الصاخبة. صديقتي الشقية تُذوِّب عتمة الفصل، وتجاعيد وجوه الأساتذة المتجهمة (خصوصاً أساتذتنا المصريين)، فتضحك الوجوه والجدران والسبورة وطباشير الكتابة.

صديقتي تعشق الحياة، والغناء والرقص. حفظتُ منها أغنية "تك، تك، تك يا ام سليمان.. تك، تك، تك جوزك وين كان" ونحن في الصف الرابع، ولم أكن أعرف لمن هذه الأغنية. وعرفت من خلالها أغاني عبد الحليم. كنت أتمنى أن ألبس مثل ثيابها على الموضة، وأن أرقص الرقص الغربي على أنغام مادونا سمر، والشرح اللحجي بطربية فيصل علوي، وأقرأ روايات عبير (فأنا في تلك الأيام كنت مشغولة بقراءتي الجديدة عن الطبقة العاملة والبروليتارية الرثة، وما قاله ماركس، وما رد عليه انجلز ولينين... فضلاً عن ثقافة العيب في بيتنا).

هذه هي الفراشة الشقية. صديقتي التي صلبتْ جسمها وروحها في أكياس سوداء معتمة لا تصلح إلا للنفايات وجثث القتلى في الحروب، بل وصلبتنا معها. فمن أين لنا روح صاخبة تخربش العتمة، وتستفز السكون.

صديقتي الجديدة أصبحت شخصية هرمة، كابية. لم تكتف بالتكييس العقلي والروحي والجسدي، ولا بالصلوات الكثيرة المتدفقة في كل الأوقات، ولا بانخراطها حد الهوس بحلقات "الكيسنة" في المساجد، والبيوتات، والمدارس، تحت الأرض، وفوق السماء، لتخفف وطأة دنسها المتناسل بذاك الحب؛ بل خلدت إلى قبر، ولا بد أن ينضوي الجميع في تلك الحفرة.

نجاسة

إنقلاب حياة صديقتي رأساً على عقب مربوط بتلك الخفقة في ذلك المكان المقفر. فحياتها كلها نجسة، ملوثة بالخطيئة، وقد انتقم الله منها، وحل عليها العقاب الأبدي. فكل انتكاساتها الحياتية، وظروفها الاقتصادية المتقلبة، هو نتيجة لتلك الخفقة!

وكلما دخلت حلقة دينية، حاملة نجاستها معها، ليخف ثقلها، كلما خرجت بأغلال أثقل وأعظم لنجاستها. وكلما كثرت سجداتها، وهوسها بالأذكار وكتب القبر، أحست أنها أكثر دنساً من ذي قبل. فلم تعد الصلاة والقرب من الله يغفر الذنوب، كما نعرف، بل يذكي هجيجها، ليحولها إلى جريمة لا تغتفر.

فراشتنا أصبحت ساقية من الدموع، تبكيتاً وندماً على الدوام. وموقنة –بقطعية- أن هذا العقاب الرباني سيظل يفتك بها حتى آخر يوم في حياتها، بل وسيلازمها في آخرتها أيضاً.

ثقافة الحرام

تجريم الحب والعلاقات الإنسانية الجميلة، تتحول تحت وطأة ثقافة الحرام، إلى خطايا وجرائم لا تغتفر. خفقة صديقتي لا تتعدى لحظة مجتزأة من أفلام الأربعينات، بل لحظتها المرتعدة تقتل كل رومانسية. فكيف تتحول اللحظة الطبيعية في علاقة الأنثى بالذكر إلى نيران مستعرة، وكلما نشب استعارها واضطرم، بالغن في التدين وحرَّمن كل شيء!؟ يحاصرن حياتهن بالاختناق، وتتسع مساحة الاختناق لتشمل الأطفال والبيت وكل ماحولهن. أما نزعات الشك والريبة فهي تطال كل شيء!

صديقتي المتكهلة تخاف عليّ من إغراقي في الضلالة والجاهلية الأولى. فهي جاهدة تحاول أن تحيدني عن حياتي المليئة بالآثام، فتهديني بعضاً من أكياس الفضيلة من كتب مبشرة بالموت والآخرة، وأشرطة بكائية مأساوية تجرم اللفتة والإيماءة، بل وما داخل النفوس والعقول، والضحكة، وكل ما هو إنساني جميل. ترميها لي وتقول: "علها تشفع لك يوم القيامة" وتمتص آثامي من أول رواية قرأتها (آنا كارنينا) مروراً بخفقات الحب في ضوء الشمس والقمر، التي "ارتكبتها" وأنا في الجامعة، إلى كتب الفلسفة والقصائد.

كفن وريحان

نسيت أن أخبركم أن صديقتي أيضاً لا تنام. تقوم الليل وهي غارقة بالدموع الحارقة؛ فالدنيا غرورة، ضيقة مثل اللحد، كخرم إبرة، مكّارة. والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية. الآن تنتظر الموت. بل لقد جهزت كفنها للحياة الأبدية. كفن يلازمها ليل نهار. حتى قوارير العطر، و"مجاولـ" (أصص) الريحان يزدان في حوش بيتها، ليس للاستمتاع، بل هو واكف جاهز للحظة أن يوافيها الأجل. وهي الآن تجتزئ من لقمتها ولقمة أولادها لتشتري تابوتاً.

صديقتي المنتظرة للموت نسيتْ أنها قد تجاوزت البرزخ، فهي ميتة منذ أن جرمت حبها، ولم تُمِتْ نفسها بل وتميت أطفالها وزوجها، فالبيت والحياة ما هما إلا قبر صغير ملوث بالخطيئة التي لا تغتفر ولن تغتفر.

قبل سنوات كانت صديقتي على أتم الاستعداد لأنْ تتخلى عن كل مسؤوليتها تجاه أطفالها القُصَّر، وتتوجه إلى أفغانستان لمقاتلة "الفرنجة الكفار". وهي الآن مستعدة للتوجه إلى الرمادي أوالفلوجة، وتقول إنه سيدخل الجنة من سيتبرع لها بحزام ناسف لتقتل الشيعي، والكردي، والسني... المدني قبل الشرطي. أتعرفون؟! كانت أحلامنا آنذاك -في معمعة اجتياح بيروت في الثمانينات- أن ندافع عن فلسطين.

شيخات الموت

المحزن أنه لا يكفينا تجريم العادات والتقاليد، وانتقاصنا ودونيتنا في ثقافتنا الشعبية والرسمية والدينية، بل تزيد أخواتنا الشيخات، الأميرات، المفتيات في تأثيمنا ونحن أحياء، بل وجعل حياتنا خزقاً أسود، موتاً نترنم به ليل نهار. فكان مفترسان يفترسانا أحياء وأمواتاً: هذا التأسلم الديني السياسي، وجور الموروثات.

والمفزع أكثر أن ثقافة التأثيم والتجريم تتفشى في المدارس بين طالباتنا وبناتنا. ومن يستمع لأطفاله سيجد ثقافة القبور، ثقافة الموت، تنضح من عقول ونفوس أطفالنا.

ألا يكفى أن الحب، هذا الترنيمة الأسمى في الحياة، مدنس من وطأة التقاليد، يزداد دنسه بفعل هذه الجماعات!؟

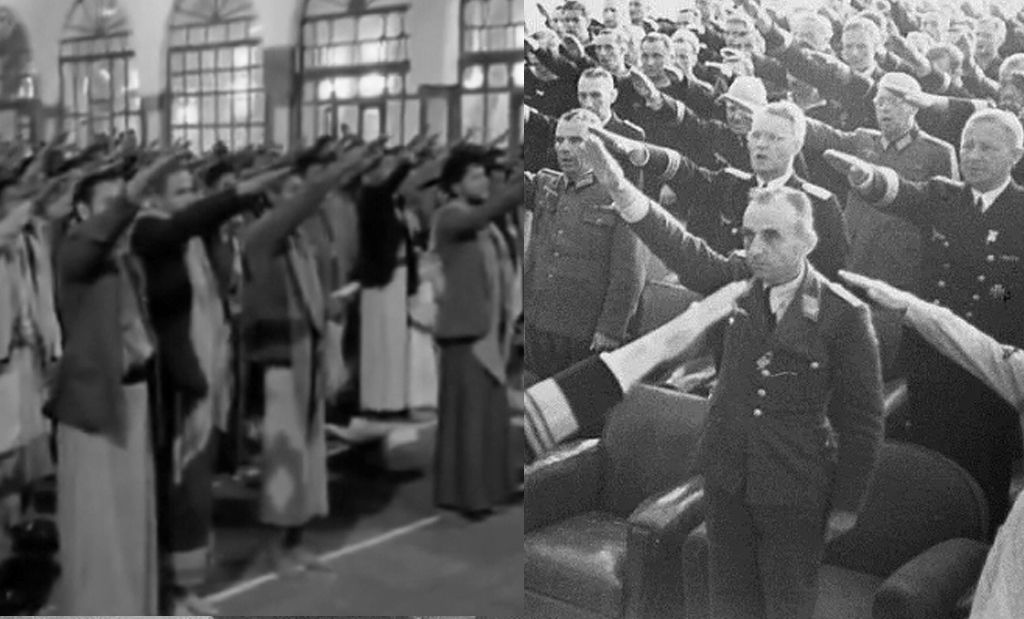

أمم الاستغفار

هذا الجسد العربي المحاصر، والروح المحاصرة بآثام متعددة من آلاف السنين، ماذا سينتجان ؟ ماذا سيبدعان!؟ ما نراه إنما هو إبداع الاستغفارات والتمتمات والإستعاذات الدائمة بشكل هستيري، ونصائح البنوك ووسائل المواصلات والوزارات الحكومية والطرقات: إذا وجدت ثانية للتنفيس، لا تتنفس، بل استغلها في الاستغفار، ف"اجعل دقائق الانتظار بالاستغفار".

هذا الطوفان الذي جرم لحظة حب مرعوبة عند صديقتي، هو المسؤول عن تحويلها إلى شخصية سيكوباثية مركبة، سادية ومازوخية تتلذذ بالعقاب، الفصام لسان حالها، فلا تدري ماذا تفعل!

أنا أيضاً عاجزة: ماذا أفعل حيال صديقة الطفولة!؟ كيف أستطيع أن أجدد ذكرى سطح بيتنا في "حوض الأشراف": أن نأخذ كتبنا، وأكواب الشاي الأحمر بالنعناع، نقذف بالكتب المدرسية جانباً، وعند أسوار السطح نغني: "أول مرة تحب يا قلبـ"، ونرتشف الشاي الساخن... آنئذ يكون جبل صبر وقلعة القاهرة قد استفاقا من قيلولتهما يفتحان ذراعيهما مرددين معنا:

"إفرح واملا الدنيا أماني

لا انا ولا إنت ح نعشق تاني".

فكيف تشوفوووووووووو؟!