الإنتلجنسيا اليمنية: الوعي الإشكالي.. وانسداد الأفق! (1-2)

المجتمعات المتخلفة هي –بالتعريف– مجتمعات ناقصة التحليل. فمثلما كان الاستشراق –كمثال– مشروطاً بعجز العالم الإسلامي عن تحليل ومعرفة ذاته، يبدو، حالياً، أن الدراسات والأبحاث والتقارير الدولية، الصادرة عن جهات دولية، حكومية وغير حكومية، بشأن اليمن، مشروطة، هي الأخرى، بعجز المجتمع اليمني، وتحديداً النخب السياسية، في الحكم والمعارضة على السواء، عن تحليل ومعرفة الظواهر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، للمجتمع والدولة، التي تمثل مظاهر وأعراض الأزمة اليمنية العميمة، ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لها.

ففي حين أن الدراسات والأبحاث والتقارير الدولية تلك، تُجمع –أو تكاد– على أن اليمن بات يمثل ما يمكن أن يسمى بـ"الدولة المشكلة"، لنفسها، ولمحيطها الإقليمي والدولي، يلاحظ أن الإنتلجنسيا اليمنية(1) منخرطة في أتون سجال سياسي عقيم، وأن هذه الفئة –الإنتلجنسيا– أفراداً وجماعات، تنقسم، بالنسبة إلى أوضاع البلد، إلى قسمين رئيسيين، أحدهما متفائل بإسراف، إلى حد مثير للسخرية والإشفاق، ويفضل خداع النفس لإراحة البال، ويمارس السياسة بوصفها فن استغفال الناس (وإن كان بغير إجادة في معظم الأحيان)، وهو ما يمكن أن يوصف بـ"إنتلجنسيا التعمية السياسية". والآخر متشائم بإفراط، إلى حد قابض للنفس، ويفضل تشويش البال لإراحة الإرادة، ويمارس السياسة بوصفها فن الصبر، وإرجاء اتخاذ القرارات إلى حين تحل المشاكل –توهماً- من تلقاء نفسها. وهذا الأخير، هو ما يحلو لنا أن نسميه بـ"إنتلجنسيا نبات الصحراء"، إذ هي تقاوم قسوة المحيط، ولكن ذلك هو كل ما تفعله، حيث يستغرق جهد البقاء كل طاقتها، فلا يبقى لها ورد ولا ثمر ولا ظل.

وأياً ما كان الحال، فلم يعد بإمكان أحد أن ينكر أن البلد، حالياً، ليس في أحسن أحواله، إن لم تكن في أسوأها على الإطلاق. غير أن هذا يقتضي، فضلاً عن بحث الظواهر، عمقاً واتساعاً، تحليلاً وتوليفاً، كشرط أساسي لفهم الواقع، اتخاذ قرارات، عملية، حاسمة وعاجلة، بغية السيطرة على هذا الواقع، والحيلولة دون انزلاق البلد إلى الاضطراب والفوضى. وليس النظر إلى الأمور، بتفاؤل أو تشاؤم، على نحو قدري، اتكالي، ركوناً إلى الأمنيات الطيبة بحلول سحرية للأزمة، أو استسلاماً لمواقف تأملية، بائسة، بشأنها.

هائل سلام

الإنتلجنسيا اليمنية: الوعي الإشكالي.. وانسداد الأفق! (1-2)

> (إلى روح فيصل بن شملان... الإنسان، القيمة، والموقف. حقاً إن أعظم منجزات العمر، أن يخلد المرء عملاً ما، ينفع الناس. إليه في كنف بارئه الأعلى.. ذكرى عرفان ومحبة، من أحد الناس).

إن انتخابات، يسقط فيها، الراحل فيصل بن شملان، هي انتخابات جديرة بالمقاطعة والقطيعة، أي بمراجعة نقدية، جذرية وشاملة، سواءً أكان ذلك السقوط، راجعاً إلى خيارات الناخبين (وهذا مستبعد)، أو إلى تزوير الانتخابات (وهذا هو الأرجح). إذ إن معنى ذلك، في الحالين، وجود خلل عميق، ومزمن، ينهض مانعاً بين الانتخابات، وبين التغيير

(ملاحظات على جدار الأزمة الراهنة)

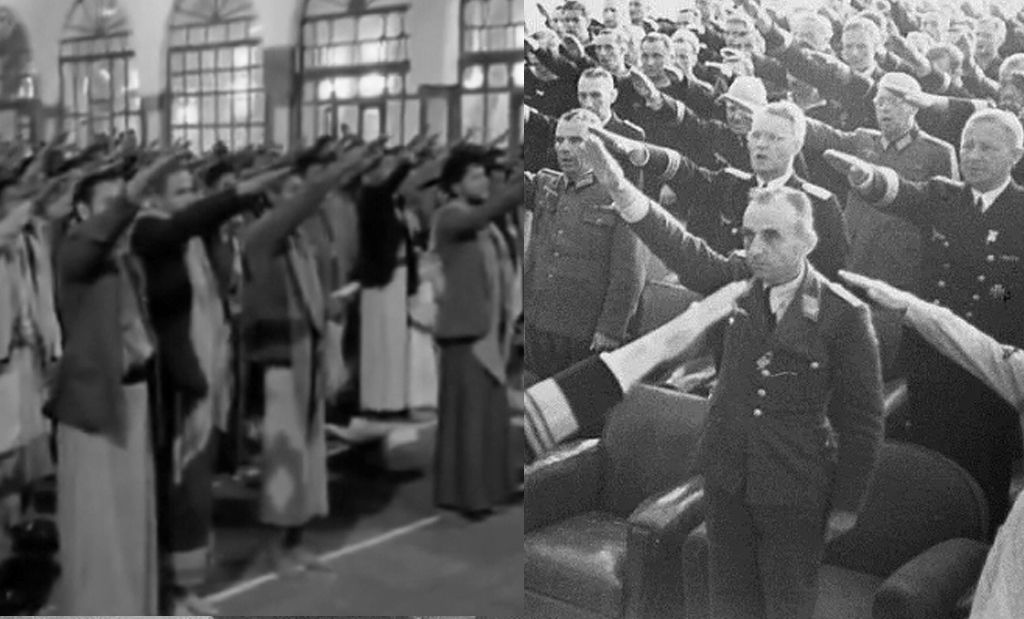

إن انسداد أفق الحلول السياسية، كما هو حاصل الآن، يرجع، برأينا، إلى ما يسميه جورج لوكاش بـ"الوعي الإشكالي"، ويقصد به، أن نعي، في آن، أن الواقع بحاجة إلى تغيير، وأننا عاجزون عن إحداث هذا التغيير. ووعي كهذا، هو، دون شك، وعي شقي، إذ يصير عائقاً يثبط عزائمنا، ويحول بيننا وبين قدرتنا على إحداث التقدم المنشود، من حيث هو –أي التقدم– سيطرة على المصير، تجاه قانون الطبيعة وقانون السلطة. ما يجعلنا نعيش حياتنا كشقاء مؤبد. ذلك يعود إلى عدة أسباب، حسبنا هنا، أن نشير إلى ما نعتقد أنه أهمها، وهو المتمثل بالاستبداد، من حيث هو قهر وإذلال. فالإذلال المديد يفسد القدرة على التفكير المنظم، ويولد الشعور باليأس من أية إمكانية للتغيير. اليأس ثمرة الاستبداد، هو الحصاد المر له. فلكي يتآلف المرء مع وضعية القهر التي يعيشها، يؤلف نفسه على أخذ جرعات متزايدة من اليأس (= الاستيئاس)، ويعودها على عدم توقع الكثير من الحياة، ما يولد لديه الشعور باللاجدوى، وبفقدان الأمل من أية فرصة للتغيير. واليأس من الخلاص، يؤدي إلى انهيار الاعتبار الذاتي، كنتيجة للشعور بالعجز وبانعدام الكفاءة الاجتماعية، والمعرفية. وبمقدار ما ينهار الاعتبار الذاتي، يتضخم التقدير للمستبد، إذ يرى فيه نوعاً من الإنسان الفائق القدرة، فينظر إليه، لا بوصفه واحداً من الناس، بل بوصفه معطىً من معطيات الطبيعة، كالماء، والهواء والشمس، والقمر، وحتى القدر... الخ. وإن له حقاً إلهياً في السيادة والثروة. وعلى الرغم من أن التسلط، أو الاستبداد، لا فرق، يأتي، أساساً، كانحراف حاد، عن المعايير والقيم المتوافق عليها اجتماعياً، ويخلخل تلك القيم والمعايير. ومع أن الأصل، في المثقف، أن يبقى –على الدوام– وعياً وتأكيداً للقيم، إلا أن الثقافة القشرية، لا تسمح إلا بتواصل سطحي مع الواقع وظواهره. والتواصل، على هذا النحو، يولد –عادة– الشعور بالغرابة، لدى القشريين من ذوي الوعي السطحي، ويؤدي بهم إلى تفكك الأنا، وتفجير انسجامه، وخلخلة قناعاته، وإلى صدمة القيم. لهذا، وبتأثير صدمة القيم هذه، لجأ، ويلجأ، قسم من الإنتلجنسيا اليمنية، تباعاً، إلى وهم الخلاص الفردي، من خلال ميكانزم (= أوالية) التماهي بالمتسلط. هؤلاء هم المغادرون إلى نعيم المتسلط، الذي يوظفهم للقيام بدور التعمية السياسية في المجتمع. فالفرد من هؤلاء –إلا ما ندر– لا يمكنه تصور نهضة وطنه، بمعزل عن مصالحه الذاتية المباشرة، فيسعى إلى حل مأزقه الشخصي، بالتماهي مع المتسلط، بتمثل قيمه ومثله الخاصة، التي يعمد إلى فرضها اجتماعياً –بالترغيب والترهيب– موحداً بينها وبين الأخلاق، ومساوياً إياها بالمواطنة الصالحة وبحسن السيرة والسلوك، اعتباراً بأن ذلك -حسبما يتراءى لهم– نموذج وحيد، بل أوحد، للخلاص الفردي، والارتقاء بالذات. والاستلاب، والسعي اللاهث وراء مظاهر الوجاهة الزائفة، المرتبطة بأسلوب حياة المستبد وسلوكياته، يقودان إلى التنكر للذات، ولانتماءاتها الاجتماعية، التاريخية، ولتطلعاتها المستقبلية. والمتماهي، على هذا النحو، يصبح، إمعياً، دائم الهروب من ذاته. يحل مشكلته من خلال التنكر لها. والخلاص الفردي، هذا، هو وهم، لأن الواحد من هؤلاء، يكسب مالاً، ويحسن وضعه المادي، غير أن ذلك يأتي على حساب خسارته لذاته. فالتنكر للذات هو تنكر لمصالحها الحقيقية، التي تكمن في التغيير الجذري للواقع، وإعادة الاعتبار لقيم ومعايير الحياة، بما يكفل حياة كريمة لكل الناس (هذا بالذات، ما يفسر كون هؤلاء، دائمي الشكوى، في مجالسهم الخاصة). والاستلاب يتأتى من كون أن المتسلط والمستبد، عديم كفاءة، جاء ضداً على القيم والمعايير المتوافق عليها جميعاً. ولذلك فهو لا يخشى المساءلة فحسب، بل يخشى، بذات القدر، وضعه موضع تساؤل، وهذا شرط الاعتراف بشرعية أي حاكم. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة، لبقائه في مأمن من الشك، والتساؤل، والشعور بعدم: الكفاءة، والجدارة والاستحقاق، هي (إلغاء) الآخر/ الكفء، كشاهد على وعي آخر وسلوك مختلف. ولهذا فهو لا يسمح بالصعود إلا لمن هم على شاكلته، والمتماهين معه. والعلاقة بينه وبين هؤلاء، ليست علاقة تراتبية، كعلاقة الرئيس بالمرؤوس، القائمة على أساسٍ من الأنظمة واللوائح والقوانين، بل هي علاقة زبائنية، تخلو من الاعتبار الإنساني، وتقوم على تضخيم أناه، وتغذية نرجسيته، التي يحتاجها، باستمرار، لمنع بروز مركبات النقص لديه. فالمستبد، عموماً، لا يحتاج إلى رفاق أنداد، ولا إلى فرق عمل، يحتاج فقط إلى أتباع، مجردين من الحس الإنساني، يوظفهم كدمى، يحركها كيفما، وحينما، وحيثما، يريد. وقد قيل –بحق– (ليس العظيم، الذي نشعر ونحن معه بأننا أقزام. العظيم، حقاً، هو ذاك الذي نشعر ونحن معه أننا، جميعاً، عظماء). وإذا ما أجلت النظر في المشهد السياسي الراهن، فستجد –بالعين المجردة–، ولكن وبدون تعميم، أن من يديرون شؤون البلاد، من يفترض أن يكونوا رجال دولتنا، زبدة مجتمعنا وزهرته، هم، على العكس مما تقوله المقولة في شطرها الأخير –فرغم مظاهر الوجاهة الزائفة– هم كائنات بشرية، مستلبة، بوجوه ممسوحة الملامح والقسمات، تخلو تماماً من أي تعابير، تنم أو تشف عن الشعور بالجدارة، وروح المبادأة والمبادرة، والقدرة على التقرير. ذلك أن الاستبداد يفرض على الموظف العام، إجمالاً، أن يعي، منذ أول يوم في مكتبه، أن أية مبادرة منه، سوف تشكل نهاية مسيرته المهنية، حتى قبل أن تبدأ، وأن عليه أن يدرك، أنه ليس هناك ليثبت جدارته، بل، ليدرك بجدارة مستوى قصوره، فطريق الألف ميل، بالنسبة لهؤلاء، يبدأ بـ"حظوة"، وقد ينتهي بـ"خطوة"، مما يفقد هؤلاء أية إمكانية لتغيير السياسات، بما يخدم المصلحة العامة. وإذا كان المتصوفة قد قالوا: "الكمال يزهر بالنقص"، فمن غير المنتظر، ولا المتوقع، أن يزهر هؤلاء بالكمال.

والتماهي بالمتسلط/ المستبد، كعملية نفسية معقدة، لا تتم على نحو حدي، بالنسبة لأفراد وجماعات محددة، بل تتم، بنسب ومستويات مختلفة الدرجة والأثر، بالنسبة لأفراد وفئات المجتمع ككل. فمن يذلك كل يوم، يجبرك على أن تشبهه، محققاً انتقامه منك حين سقوطه. هكذا كما لو كان قد ربط مصيرك بمصيره، بحبل سري، مولداً لديك الشعور بأن سقوطه هو سقوطك. ومن هنا تأتي التحذيرات التي يروجها البعض من فئة الإنتلجنسيا، في الحكم والمعارضة على السواء، القائلة بسقوط البلاد في حال سقط الحاكم، ومن هنا أيضاً شيوع المقولة السمجة، القائلة بـ"ثقافة السفينة الواحدة"، وما شابه ذلك من مقولات، وأقاويل، لا تعبر إلا عن استسلام، إضافي، لسلطة المقولات الخادعة. ومن هنا كذلك، جاءت العبارة (اللاهوتية) القائلة بـ"المصلحة الوطنية العليا"، الواردة في اتفاق فبراير 2009، بشأن التمديد لمجلس النواب الحالي، إذ لا معنى لها، سوى الإيحاء بأن هناك مصالح وطنية (عليا) لا يدركها سوى قلة من كهنة السياسة. وإلا فعلى أحدهم أن يقول لنا، ما هي المصالح الوطنية (العليا)؟! وهل هناك مصالح وطنية (عليا) وأخرى (دنيا)؟!

ويتعاضد التماهي بالمتسلط، مع الوعي الإشكالي، لخلق أيديولوجيا مضادة للتغيير الاجتماعي الجذري، ويدفعان إلى تقبل الشروط المنتجة لليأس، وعدم السعي إلى تغييرها. فيغدو الأمل بالتغيير، وتحسين المصير، كالأمل بربح اليانصيب، لا يقوم على منطق. ما يجعلنا نعيش حالة من انعدام اليقين. اللايقين هو نواة اليأس. تبدو الإنتلجنسيا اليمنية –ولا أزكي نفسي، فملاحظاتي النقدية هذه هي في الأساس ملاحظات في نقد الذات الجمعي– كما لو أنها لا تزال تراوح خلف مرحلة التطور الحيواني الأولي، المتمثلة بترك الطريق المسدود، أو الذي يبدو كذلك، وسلوك غيره. هكذا، دون أن تلاحظ حتى، أن فصائل حيوانية عديدة، تعدت مرحلة التطور الأولي هذه، إلى سلوك غريزي، ذكي، بموجبه يعمد الحيوان إلى سلوك طريق آخر، ولكن ليس لأن الطريق مسدود، أو تكتنفه الصعاب فحسب، بل وللوصول، على نحو أكثر فعالية، إلى الفريسة (= الغاية، الهدف)، وهو ما يعرف بسلوك الالتفاف.

وبالإضافة إلى التماهي والوعي الإشكالي، المشار إليهما، فإن اتباع المتسلط، لسياسة الإطفائي، المعتمدة، أساساً، على فكرة، بدائية، قوامها إشعال الحرائق، والعمل، من ثم، على إطفائها، فضلاً عن تعدد مشاكل البلد، بفعل سياساته نفسه، تجعل الحاكم/ المتسلط، يلعب دور الطاغية الممدوح والمكروه، في آن. مما يعزز الشعور بضرورة بقائه، كشر لا بد منه. ولذلك، وبسبب انهيار علاقات التفاعل والمشاركة في الحياة السياسية، بفعل الاستبداد، القائم على إقصاء الآخر وإلغائه، يجد القسم الآخر من الإنتلجنسيا اليمنية (= إنتلجنسيا المعارضة، إن جاز التعبير) حلاً وهمياً هو الآخر، لمأزقه، و(مأزق البلد) من خلال ميكانزم أو أوالية، الانشطار العاطفي، المعروف بـ"التجاذب الوجداني" الذي يمتزج فيه، الحقد بالإعجاب، النفور بالانجذاب، الصراع بالتعاون... ذلك أنه على الرغم من أن مشروع رؤية للإنقاذ الوطني (الصادر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني) كان قد أكد –نظرياً، وبحق– على ما نصه: "إن هذه الأزمة التي استحكمت حلقاتها مهددة حاضرنا ومستقبلنا، لم تظهر فجأة وبدون سابق إنذار، وإنما تراكمت عواملها تدريجياً حتى وصل بها المطاف إلى أن غدا التصدي لها يتطلب فعلاً سياسياً وطنياً، جماعياً، أكثر فعالية وحزماً من خارج السلطة"(2).

إلا أن، إنتلجنسيا المعارضة هذه، تلجأ –عملياً– إلى ما تصفه بـ"الحوار" مع الحاكم وحزبه، مؤكدة، بعناد المحب من طرف واحد، على أنه –أي " الحوار"– الحل الوحيد، والسحري، على ما يبدو، لأزمات البلد المتفاقمة. أي أنها، تنتهي، عملياً، إلى التقرير، بما يخالف ما كانت قد انتهت إليه –هي نفسها– من تقريرات تشخيصية، نظرية، سديدة، في مشروعها المشار إليه، على نحو يعكس الوعي الإشكالي، بصورة نموذجية. فمع كونها، مافتئت، تؤكد، في أكثر من موضع ومناسبة، أن: "أحزاب اللقاء المشترك، دعت إلى حوار وطني، شامل، بعد أن انسدت طرق الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة، حول مواجهة الأزمة..."، وعلى أن: "السلطة والحزب الحاكم حينها، أنكرت على أحزاب المعارضة حديثها ورؤيتها عن وجود أزمة وطنية خانقة..."، وعلى أن: "السلطة والحزب الحاكم استنفدوا كل ما لديهم من خيارات لتكريس لغة الإنكار لوجود الأزمة إلى استخدام الأدوات المالية والأمنية لتهديد كل المطالبين بالحقوق المدنية والسياسية والقانونية..."، وبأن: "هذه الخيارات المتطرفة لمن بيدهم غالبية الحلول للأزمة الوطنية أفرزت بدورها خطابات وخيارات متطرقة أخرى من الأطراف المقابلة، تدعو إلى فك الارتباط والعودة إلى ماضي التجزئة والتشطير، وبعضها الآخر يدعو إلى ما قبل الدولة والثورة..."، بل وأكثر من ذلك: "فأصبحت السلطة نفسها البؤرة الأكبر لإنتاج وتفريخ واستفحال الأزمات".

إلا أنها، تعود، فتؤكد على "... الحوار كقيمة سياسية ومنهج حضاري، وطريق وحيد ووسيلة لا بديل عنها، لحل الخلافات وجمع كلمة اليمنيين..."(3)، في موقف، مشوش الرؤية، يعكس بجلاء الوعي الإشكالي، ويعبر، بوضوح، عن الانشطار العاطفي، الناجم عن التجاذب الوجداني تجاه الحاكم، على النحو المعروض قبلاً. والأسوأ من ذلك، أنها، وإزاء تعنت الحاكم وحزبه، تجاه "الحوار"، وشكواها الدائمة، من التفافهما على أهدافه، وقضاياه. نجدها، لائذة، بوضعية اتكالية، نكوصية، مستسلمة، قولاً بالرجوع إلى "الشعبـ"، في حال فشل "الحوار" بهدف توسيع نطاق التأييد الشعبي، لحلول الإنقاذ، ووضع كافة فئات الشعب أمام مسؤولياتها الوطنية، حيث تؤكد، في موضع آخر، على ما نصه: "وإزاء هذا الواقع الأليم بكل تعقيداته، أضحى واجباً على الشعب، وهو صاحب الحق الأول، أن يلم شعثه، ويجمع طاقاته، لتغيير هذا الوضع، وإنقاذ الوطن وإخراجه من حالة الأزمة المستحكمة، وصولاً، إلى وطن آمن ومستقر، تصان فيه الحريات والحقوق، ويعاد فيه الاعتبار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية..."(4).

وهو الأمر، الذي، دأبت، على تأكيده في تصريحاتها ومقابلاتها الصحفية. هكذا في حالة من قلب الأدوار، لا يمكن فهمها، أو تفهمها، إلا في ضوء مفهوم "الوعي الإشكالي" سالف الذكر. ذلك، أن المتصور، المنطقي، المتوقع، المعتاد، أن يتطلع الشعب المقهور إلى الخلاص عن طريق النخب السياسية (= الإنتلجنسيا) نفسها، باعتبار كونها الفئة الطليعية، الأكثر وعياً، وثقافة، المؤهلة لقيادة التغيير في المجتمع، أما أن تتطلع هذه الفئة، ذاتها، إلى الخلاص، على يد "الشعبـ"، ودون أن تعطي لنفسها دوراً في السعي لهذا الخلاص، سوى دور "مشخص الشاخص"، المنتظر للمعجزة، فأمر لا يعبر إلا عن وعي شقي، يقلب الأدوار، تطلعاً إلى حلول سحرية وهمية، إذ هي، وعلى نحو ما يظهر من تصريحاتها وبياناتها، ... تأمل أن تستيقظ يوماً ما، لتجد أن الأمور قد انقلبت، بصورة مفاجئة، وحلت أزمات البلد، وحصل الخلاص، وتحقق، ربما، مبدأ التداول السلمي للسلطة ... إن علاقتها بـ"الشعبـ" على هذا النحو، هي علاقة هوامية، لكونها ليست علاقة، مع أناس، أفراد وجماعات، فعليين، لهم وعيهم ورؤاهم، وقدراتهم القيادية، ... الخ، بل هي نوع من التماهي الإسقاطي، الذي تسقط من خلاله، كل تصوراتها، بالقوة، والكفاءة، والجدارة، والقدرة على القيادة، على "الشعبـ"، لتجعل منه الصورة النقيضة، لصورتها عن نفسها، تلك التي تجهد في الهروب منها، كونها صورة عن اليأس والعجز والإحباط. بمعنى أنها لا تحيا، في علاقتها بالشعب، علاقة، فعلية، إيجابية، كنخبة قائدة للتغيير، وكجماهير مؤيدة ومناصرة، بل كعلاقة بينها وبين تصورات خرافية، تسقط على الشعب وجماهيره. هذه العلاقة هي بالضرورة علاقة مأزقية، للإنتلجنسيا وللجماهير على السواء.

ذلك، أن الجماهير –هنا أو في أي بلاد– تتطلع إلى النخبة السياسية (الإنتلجنسيا) لتقودها إلى التغيير، اتساقاً مع طبائع الأشياء ومنطق الأمور. أما أن تتطلع النخبة إلى الجماهير لتقوم بالتغيير وتقوده، فهو موقف لا يعبر إلا عن حالة من الصد المعرفي، والعمى الإدراكي التام. فتخاذل النخب السياسية، وتراخيها وترددها عن قيادة التغيير، وركونها الاتكالي إلى حلول، أو تصورات وهمية، سيدفع الجماهير إلى الكفر بالسياسة والسياسيين. وستتحرك –الجماهير– فعلاً، في نهاية المطاف، ولكن على شكل انفجار قيامي، بطريقة رد الفعل الحيوي (= رد الفعل الحرج)، على هيئة هبات وفورات غضبية عارمة، وعنفية، على نحو يصعب ضبطه أو التحكم به، أو حتى التنبوء بمآلاته وآثاره. كما حدث –كمثال– في الهبة الشعبية، الشغبية، الغاضبة، عقب تنفيذ الحكومة جرعة جديدة عام 2005. كما أن الغضب الجماهيري، المتصاعد، في المحافظات الجنوبية، ومواجهة الحوثيين المسلحة للسلطة والجيش، أمثلة أخرى، شاخصة، لجماهير كفرت بالسياسة، والسياسيين، وأصيبت بخيبة أمل من النخب السياسية (= الإنتلجنسيا)، في السلطة والمعارضة على السواء. وفضلاً عن ذلك، فإن ما تشهده الساحة من تناسل لتكتلات، قبلية، جهوية، وحتى سلالية، مثال آخر، لجماهير لم تعد تعول على تلك النخب، فلجأت، نتيجة تضعضع هيبة الدولة، وانحسار، سلطتها، واتساع المخاوف من انهيار وشيك لمؤسساتها، ومع غياب أي مشروع تغييري، إلى التماس الأمن والحماية، على نحو نكوصي، بالعودة إلى إحياء تكوينات، ما قبل الدولة. وذلك يأتي، للأسف، على حساب الحياة المدنية عموماً، وخصماً من أرصدة النخب والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني كافة. مما يهدد –جدياً– الكيان اليمني، مجتمعاً ودولة، بالتهتك والتفسخ والانحلال. هذه الأخطار، التي نرى نذرها، رأي العين، على امتداد التراب الوطني، تحتم على الإنتلجنسيا اليمنية، عموماً، وإنتلجنسيا المعارضة، بوجه خاص، الخروج من حيرتها، وترددها، والتخلي عن أخلاق الطاعة، للتحلي بأخلاق المسؤولية (الأولى تقوم على الخوف، فيما تقوم الثانية على فكرة الواجب)، لتحريك دينامية المجتمع، بقيادة الجماهير، وحشد وتوظيف طاقاتها، في عمل تغييري، سلمي، يغير ميزان القوى، ويقضي على أسباب العنف المتراكم، ويسرب التوتر العام في المجتمع، الناجم عن مشاعر الغبن الاجتماعي، ومشاعر القهر والإذلال، والضيم والظلم، المتراكمة لدى الجماهير طيلة العقود السابقة. فبهذا، وبهذا فقط، يمكن المحافظة على تماسك البنية الاجتماعية، وتعزيز مشاعر التضامن والتلاحم بين جماهير الشعب، وتأكيد حاجتها، إلى "الدولة"، ككيان جامع، يكفل الحماية والأمن لكل أفراد الشعب، وتعزيز مشاعر الأفراد بالانتماء إليه. فالثورة –أية ثورة– إنما تعني، في ما تعنيه، أن على الرجال النهوض بواجب الرجولة وتحمل أعبائها. ومن حسن الطالع، أن استبعاد فكرة التغيير، بواسطة الثورات المسلحة، واعتماد وسائل النضال السلمي، بدلاً عنها، في عصرنا هذا، قد خفف، إلى حد كبير، من تلك الأعباء.

وإذا كان من المسلّم به، أن حل أزمات البلد يكمن في التغيير، فالسؤال هو: كيف السبيل إلى التغيير إذن؟!

الإجابة على هذا السؤال، تقتضي –بداهة– تحديد أساليب التغيير الممكنة ابتداءً، وتقييم، وتقويم، كل منها على حدة، انتهاءً إلى اختيار الأمثل والأفضل، منها. فمن المعروف أن التغيير، في عالم اليوم، يتم بإحدى طريقتين: الانتخابات، أو النضال السلمي، وليس هناك طريق ثالث، في رأينا، باعتبار أن التغيير بالوسائل العنيفة، أضحى، في عصرنا هذا، خياراً مستبعداً، ومرفوضاً تماماً، من قبل الجميع.

غير أن باب الجدل، لا ينبغي أن يغلق في مواجهة أي خيارات أخرى، كخيار حل الأزمات عن طريق التفاوض، أو ما يسميه البعض –خطأً وبحسن نية على الأغلب– بـ"الحوار"، ولكن في سياقات، وبشروط، محددة، ووفق إستراتيجية، واضحة المعالم والأهداف. وبالبداهة، فإن اختيار –والسياسة هي اختيار– أحد هذه الخيارات يتوقف على نتيجة بحث ودراسة كل الخيارات ابتداءً، وبخاصة خيار الانتخابات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن بروز وتفاقم أزمة الوحدة والحرب، أو ما يعرف بـ"القضية الجنوبية" و"قضية صعدة"، ضاعف من أزمة البلد، وزادها، تكثيفاً على تكثيف، وهو ما يفرض على الإنتلجنسيا اليمنية، عموماً، وإنتلجنسيا المعارضة خصوصاً، إعادة ترتيب أولوياتها، والعمل على تدارك النتائج الوخيمة، الناجمة أصلاً عن التراخي في التعامل مع هاتين المشكلتين منذ بدأتا. فهاتان المشكلتان، ضاعفتا من أزمة البلد، لتصير، معضلة حقيقية، بكل ما في الكلمة من معانٍ ودلالات، وتفرضان حلهما كأولوية قصوى، تسبق كل شيء.

ذلك أن التغيير المنشود، على أهميته، وسواءً أكان بواسطة خيار الانتخابات أم بخيار النضال السلمي، سيصير مغامرة كبرى، غير محسوبة، إذا ما تم دون حل القضية الجنوبية، وقضية صعدة أولاً.

إذ حتى لو تم الاتفاق مع النظام الحاكم على توفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات، حرة ونزيهة، على سبيل الفرض والجدل (مع أن الأمر في الواقع لا يعدو كونه ضرباً من الأمنيات)، فلا شيء يضمن إجراء هكذا انتخابات في المحافظات الجنوبية، وفي محافظة صعدة خصوصاً (وربما امتد الأمر ليشمل محافظات أخرى، كالجوف وبعض أجزاء من محافظتي حجة ومأرب). وهكذا، في حال تفضيل خيار النضال السلمي، إذ لا شيء يضمن عدم إعلان قيام جمهورية في الجنوب، وإمارة مستقلة في صعدة، وربما في المحافظات الأخرى، المشار إليها، كلاً أو بعضاً، لحظة انهيار النظام القائم، كنتيجة للنضال السلمي المفترض. وهو الأمر الذي تنبه له، واضعو "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني"، إذ مثل ما وصفوه بـ"أولاً: المهام والمعالجات الإنقاذية العاجلة (وقف الانهيار)"، الوارد في القسم الثاني، من المشروع، المعنون بـ"الحلول والمعالجات"، الخاص بحل القضية الجنوبية وقضية صعدة، انتباهة ذكية، جديرة بالتنويه والإشادة. غير أن القسم الثالث من المشروع المتعلق بـ"الآليات"، جاء ضبابياً، مشوشاً، ليعكس "الوعي الإشكالي" بصورة نموذجية حسبما سلف الذكر. إن تفاقم أزمات البلد على هذا النحو الخطير، يوجب على "العقل السياسي اليمني" -إن جاز التعبير– التفكير بشكل خلاق، لابتكار حلول عملية (إبداعية) لهذه المعضلة، كمدخل أساسي لحل أزمة البلد الشاملة.

ولأهمية هذه القضايا، فلا بأس من مناقشتها بشيء من التفصيل، بقدر، وفي حدود، ما يسمح به المقام. على أن هذا لن يعدو كونه مجرد محاولة لإثارة الأسئلة، والتساؤلات، بغية تحفيز التفكير الجمعي، وليس للإتيان بإجابات سهلة، للأسئلة الصعبة. فالإجابات على هكذا أسئلة وتساؤلات، هي –لا شك– مسؤولية جماعية للإنتلجنسيا اليمنية، بكل أطيافها. ولكن ذلك لا يمنع من المساهمة في إنارة بعض المسائل المحورية، مما قد يساعد على اختيار، الخيار الأنسب، من بين البدائل الممكنة للتغيير.

(الديمقراطية والغنيمة): دكتاتورية..

ذات مسؤولية محدودة:

بقطع النظر عن الفكرة القائلة –بحق– بأن "الديمقراطية" هي منظومة قيم، نشأت في سياق التطور التاريخي، الفريد، للمجتمعات الغربية، الأوروبية أساساً، لتمثل، لاحقاً، أي الديمقراطية، "نمط حياة" أكثر من كونها نظرية، قابلة للاستنبات، والاستزراع، في بيئات اجتماعية مختلفة. وهذا ما يفسر الصعوبة الكبيرة، في نقل "العقلانية" التي أنتجت الديمقراطية، المرتبطة صميمياً بتراث تاريخي، إلى مجتمعات مختلفة، لم، ولن، تمر بسياق تطور تاريخي مماثل. بقطع النظر عن ذلك، إلا أن ما يجب ملاحظته، هو أن نجاح الديمقراطية، كنظام حكم، يكمن في تحديد ولاية الحاكم بولايتين فقط، لا يستطيع بعدهما، حتى المشرع الدستوري نفسه (= مجموع الشعب) تمديدهما لولاية ثالثة، أياً كانت الأسباب، ومهما كانت قدرات الحاكم وكايرزميته. فهنا -بحق– تكمن القدرة المدهشة للديمقراطية، كنظام حكم. فهذا، بالفعل، يعد أهم إنجاز حققه البشر، على صعيد أنظمة الحكم، عبر التاريخ، على الإطلاق، والباقي تفاصيل. (للتأكيد على أهمية ذلك، يكفي أن نتساءل: لو افترضنا، أن المسلمين الأوائل، كانوا، في اجتماع السقيفة، المنعقد عقب وفاة الرسول (ص)، قد اهتدوا إلى اتفاق، على طريقة لاختيار الخليفة، وعلى –وهذا هو الأهم– تحديد مدة ولايته، ألم يكن من الممكن أن يتخذ التاريخ الإسلامي، مساراً آخر، مختلفاً جذرياً، عن المسار الذي اتخذه فعلاً؟!). إن حل مشكلة السلطة، في المجتمعات الديمقراطية، على هذا النحو، حرر الحاكم من عقده (الشخصية)، إذ لم يعد مهجوساً بهموم البقاء في السلطة، وشخصنتها، ممارساً إياها، كامتياز شخصي له، ولأسرته وعشيرته، بل صار يمارسها –متحرراً– بوصفه (أميناً) على هذه السلطة، يمارسها، بصورة مؤقتة، نيابة عن الجماعة ولصالحها. ومن ثم يكون للجماعة أن تضع على سلطاته من القيود ما تراه كفيلاً بعدم إساءة استعمالها، وتوجيهها إلى ما فيه خير الجماعة وسعادتها. وفي مقابل تحرر الحاكم من عقده، ومن إغراءات السلطة وامتيازاتها، الدنيوية، صار يجد العزاء عن كل ذلك في فكرة الخلود، من خلال إخلاصه، واجتهاده، ودأبه، على تقديم أفضل ما لديه لبلده، ليخلد في ذاكرة شعبه وتاريخه (يخلد الحاكم الديمقراطي، بإنجازاته وليس بالامتداد البيولوجي، عن طريق التوريث).

وتحديد فترة ولاية الحاكم، هو بالذات، ما يجعل التداول السلمي للسلطة ممكناً. وبدون ذلك، لا معنى للحديث عن الديمقراطية، بل إن الحديث عنها، في هذه الحالة، يصير إساءة لها، تماماً كما هو حاصل في بلادنا، حيث صار الحديث عن الديمقراطية بديلاً عن العمل بها. وإلا فكيف نفهم الحديث عن الديمقراطية، مع بقاء الرئيس في الحكم لأكثر من 30 عاماً، هي فترة حكمه، وفترة حديثه عن الديمقراطية في آن، عاصر خلالها 6 رؤساء أمريكيين، كمثال، هم جميعاً أقل منه حديثاً عن الديمقراطية، ولا زال الحبل على الجرار، كما يقال؟! وكيف نفهم فوز "حزب الحاكم" بالأغلبية، الكاسحة، باستمرار، في كل الدورات الانتخابية، وإلى ما شاء له الحاكم؟! وما الجدوى من التعددية الحزبية إذن؟!

إن الديمقراطية، هي، في جوهرها ومظهرها، "عقلانية" قبل كل شيء، وقبل التفكير بالديمقراطية، كمنظومة قيم، علينا التفكير بـ"العقلانية" التي أنتجت تلك القيم، ومواءمتها مع قيمنا الثقافية الخاصة، ذلك أن "العقل وحده عالمي" –بحسب هيجل– وليس القيم. فهل من العقل أن يستمر رجل في الحكم، لأكثر من 30 عاماً، وفق العقلانية الديمقراطية، حتى ولو كان كلي القدرة؟!

توني بلير، يجيب على هذا السؤال، وفق منطق العقلانية الديمقراطية ذاتها، إذ يقول، في عبارة لافتة: "من المفارقة في هذا المنصب –رئيس الحكومة– أن شعبيتك تقل كلما استمررت فيه، رغم اكتسابك دراية أكثر بكيفية إنجاز العملـ"!

ومع ملاحظة أن توني بلير، قصد بعبارته هذه، أن شعبية رئيس الحكومة تقل كلما استمر في العمل، في نطاق الأمد الزمني، المحدد له كفترة ولاية، وليس في أمد أبعد من فترتي الولايتين كحد أقصى، فإن بقاء رجل في الحكم، لأكثر من 3 عقود، ليس مسألة شعبية إذن، وليس مسألة ديمقراطية، قطعاً. فما الذي يلجأ إلى التمسح بمسوح الديمقراطية؟ أي لماذا ادعاء الديمقراطية لتسويغ البقاء في الحكم طيلة تلك المدة، ولا زال الزمن مفتوحاً، على الرغم من أن ذلك يتناقض، صميمياً، مع جوهر ومظهر الديمقراطية كنظام حكم؟!

الإجابة على هذا السؤال تكمن في تأمل طبيعة الحكم القائم، من حيث هو حكم قبلي، عشائري، أو بتعبير "مشروع رؤية الإنقاذ الوطني"، من حيث كونه "حكماً فردياً مشخصناً، ومركزاً سياسياً عصبوياً". ذلك أن القبيلة، لا تسعى إلى السلطة –ابتداءً– بدافع تعميم، أو تنفيذ "برنامج" أو "نظرية" من أي نوع، بمعنى أنها لا تسعى للاستيلاء على السلطة باعتبار كونها وسيلة للتغيير الاجتماعي، بل تسعى لذلك، مدفوعة بـ"مفعول القبيلة" ذاته (= الغنيمة)، باعتبار السلطة كذلك "غنيمة"، أي بوصفها مركزاً لتجميع الثروات، وموقعاً استثنائياً، يتيح إمكانية مثلى، لـ"اعتراض كل القوافلـ"، وباستحواذها على السلطة، فإن برنامجها الوحيد، بل الممكن، بالنظر إلى طبيعتها ذاتها، هو الحفاظ على تلك الغنيمة والدفاع عنها. والقبيلة (المتحكمة) بالسلطة، لا يمكن أن تقوم بـ"التغيير" المنشود، أو تسمح به، حتى إذ هو –أي التغيير– بالبداهة، يتم على حسابها، أي تغيير باتجاه مفاهيم "المصلحة العامة، المواطنة، النظام والقانون..."، تعده سلباً لـ"الغنيمة" منها. ولأن الغنيمة تُكتسب أصلاً بالحرب، فمن المشكوك فيه، أن تقبل بتداولها سلماً، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية، عن جدوى التعددية في ظل سيطرة "القبيلة". فقيمة التعددية لا تكمن في ذاتها، بل في ما تبتغيه من أهداف، أهمها، على الإطلاق، تداول سلمي، حقيقي، للسلطة بين أحزاب "برامجية" تتنافس على تقديم أفضل ما لديها للناس. وهو ما لا يتأتى إلا من خلال قيام "دولة" أخرى، مؤسسة، على أسس مختلفة تماماً، عن تلك التي تكرسها القبيلة والغنيمة(5).

ومع غياب أي مشروع نهضوي، من أي نوع، ولافتقادها أية شرعية، تسوغ، وتبرر، استحواذها على السلطة، واستئثارها بالحكم، اضطرت "القبيلة" إلى استعارة فكرة "الديمقراطية"، وبالذات الانتخابات، كغطاء غربي، لـ"الاستبداد الشرقي"، لا أقل ولا أكثر، أي أنها تتدثر بـ"الديمقراطية" وتتوسل بـ"الانتخابات" إعادة إنتاج نفسها، مسخرة في ذلك، إمكانيات الدولة المستحوذ عليها كـ"غنيمة"، في انتخابات شكلية، مهرجانية، احتفالية، تنتهي، كل مرة، بإعادة إنتاج ذاتها. فالانتخابات هنا، ليست وسيلة للتغيير، هي، بالأحرى، وسيلة للحيلولة دون حدوث هذا التغيير. إنها بمثابة ورقة توت، يراد بها، ستر عورة "الحكم"، بحيث لو نزعت ورقة التوت هذه (بالنظر إلى غياب أي مشروع نهضوي) لظهر "الحاكم" عارياً، مجرداً، متلبساً بإثم اغتصاب الحكم، مما يدفع الناس إلى المطالبة بـ"التغيير"، ولتجنب ذلك، تلجأ "عصبية" القبيلة، إلى تأبيد بقائها في الحكم، توسلاً بالانتخابات، بغية الإيهام بأنها مستمرة فيه، بتفويض شعبي.

فالانتخابات هنا، لا تعني إلا "انتخاباً" دائماً للحاكم وحزبه، و"انتحاباً" دائماً لمنافسيهما، وفي أحسن الأحوال، لا تأتي إلا بأغلبية كاسحة لحزب الحاكم، وأقلية، كسيحة، لمنافسيه، على الدوام. إذ الحاكم لا يقبل إلا بوجود رمزي، محدود لمعارضيه، بما يكفيه لتزيين المشهد، ولتسويق ديكتاتوريته، بزعم كونها ديمقراطية ناشئة. "الديمقراطية" هنا، هي، بالأحرى، "ديموكتاتورية" لا غرض منها سوى إدامة بقاء الحاكم في الحكم. وهي ديكتاتورية ذات مسؤولية محدودة بالنظر إلى افتقار الحاكم إلى أي مشروع، من أي نوع، إذ هو، ليس من صنف "المستبد العادلـ"، وحكمه، قطعاً، ليس من نوع "الاستبداد المستنير"، ولا من طراز ما يعرف في تاريخ الفكر السياسي بـ"ديكتاتورية الغايات النبيلة" (= الاستبداد من أجل تحقيق أهداف وغايات وطنية/ قومية، كبرى)، بل هو طراز قائم بذاته، يمكن وصفه، بـ"ديكتاتورية الغايات الوبيلة"، إذ تتحدد غاياته في الاستحواذ والاستئثار بالسلطة والثروة، على حساب غايات الشعب في النهوض والتقدم. ومسؤوليته إنما تتحدد، حصراً وقصراً، في تأبيد بقائه في السلطة، دون أي اهتمام بقضايا الوطن والشعب، إلا بمقدار ما يؤثر ذلك على استمراره في الحكم.

وإذا كانت فكرة الانتخابات الديمقراطية، قد ولدت، أو تعززت، بوحي من نظرية دارون (النشوء والارتقاء)، القائمة على مبدأ الانتخاب الطبيعي (البقاء للأصلح)، التي استعيرت، ووظفت اجتماعياً، عن طريق ما عرف بـ"الداروينية الاجتماعية" التي أسست لفكرة الانتخابات الديمقراطية، لتعني، اجتماعياً، اختيار أو انتخاب، الأكفأ، الأقدر، الأجدر، الأصلح، ... لتولي الشؤون العامة، فإن الانتخابات مع سيطرة "العصبية القبلية"، لا تنتج، إلا الأسوأ من "حزب الحاكم" على حساب الأكفأ، الأقدر، الأجدر ... من حزب معارض، وليس ذلك فقط (أو ليت ذلك فقط)، بل الأسوأ حتى من حزب الحاكم، على حساب الأكفأ، الأقدر، الأجدر ... من حزب الحاكم نفسه!

إن انتخابات، يسقط فيها، الراحل فيصل بن شملان، هي انتخابات جديرة بالمقاطعة والقطيعة، أي بمراجعة نقدية، جذرية وشاملة، سواءً أكان ذلك السقوط، راجعاً إلى خيارات الناخبين (وهذا مستبعد)، أو إلى تزوير الانتخابات (وهذا هو الأرجح). إذ إن معنى ذلك، في الحالين، وجود خلل عميق، ومزمن، ينهض مانعاً بين الانتخابات، وبين التغيير. ونتائج الانتخابات النيابية، في الدورات الانتخابية المتعاقبة، ليست إلا شواهد تؤكد صحة هذا النظر. فمع طبيعة الحكم، العصبوي، من جهة، وارتباط الانتخابات بسياسة الفساد والإفساد التي ينتهجها هذا الحكم، كأسلوب أصيل، لا يمتلك غيره، في إدارة البلد من جهة أخرى، تصير الانتخابات، موسم إفساد عميم، تدمر فيه قيم ومعايير الحياة في المجتمع، وتنتج، الأسوأ غير الأكفأ، غير الأجدر، غير الأقدر، غير الأصلح، ... وهي على هذا النحو تؤدي وظيفتها، بشكل معكوس، إذ تفرض على المجتمع أن ينتج "زبده" وليس "زبدته". كما أن نتائج الانتخابات المحلية لا تعني سوى أن الهدف منها، هو تعميم الفساد على كامل مديريات البلاد، ليصبح الجميع مدانين تحت الطلب. ليس من إمكانية للتغيير إذن إلا بـ"خض" المجتمع بوسيلة أخرى، غير الانتخابات. والقول بأن "التجربة" ستصحح نفسها، هو تفاؤل مفرط في السذاجة؛ ذلك أن استمرار هكذا انتخابات، والمشاركة فيها، من شأنه فحسب، تأسيس أزمة الديمقراطية، وتأزيم أسسها نهائياً، ما سيؤدي إلى كفر الناس بها كلياً، وذلك سيضاعف المشكلة على الجيل/ الأجيال القادمة، إذ إن تصحيح "مبنى" مأزوم الأسس، أكثر صعوبة، من تشييد "مبنى" على أساسٍ جديد. وعلينا أن ندرك، أن "الدعامة" الوحيدة، الباقية الآن، للنظام السياسي، هي "المعارضة"، التي يراد بها –بإشراكها في الانتخابات– إنعاش النظام وإضفاء مسحة من الشرعية على الحاكم، تبرر بقاءه في الحكم، وأن قبول الحاكم لهذه المعارضة، هو لهذا الغرض تحديداً، وليس لنيته التخلي، الكلي، أو التدريجي، عن السلطة، تسليماً بتداولها سلمياً. وأن قبول المعارضة لاستخدام الحاكم لها على هذا النحو -بمشاركتها في الانتخابات– سيرجعه الناس إلى أسباب خفية، ليس من بينها –بالتأكيد– ثقتها بأن تجد نفسها في السلطة، في المرة القادمة. مما سيدفع بهم إلى فقدان الثقة بصدقية المعارضة، وإلى الشعور بعدم جدوى العمل العام، وإلى التفتيش عن حلول أخرى (غير سياسية) لتنفيس غضبهم العارم، وعنفهم المحتدم.

ومع التأكيد على أننا لسنا في موقع من يملي على الآخرين قراراتهم، نود أن نشير إلى أن ملاحظاتنا، هذه، هي استخلاصات، ووجهات نظر شخصية، نقدمها كـ"مادة" للنقاش العام، أقصى ما تتوخاه، هو تحفيز التفكير، على أي نحو، وبأي قدر، بشأن الأسئلة، والتساؤلات، والأفكار المثارة. ولكننا، مع ذلك، نجزم بأن دراسة وتقييم تجربة الانتخابات، من قبل أحزاب المعارضة، خاصة، هي خطوة منهجية، ضرورية، لتحديد مسار الأداء السياسي لهذه الأحزاب. فبقطع النظر، هنا، عما يسمى بـ"القضية الجنوبية" و"قضية صعدة"، فإن الحديث عن "النضال السلمي" –تصريحاً أو تلميحاً– هو أمر غير منطقي، غير مبرر، بالنظر إلى وجود "انتخابات" حق المشاركة فيها متاح لهذه الأحزاب. ما لم يكن ذلك ناتجاً عن دراسة، ومراجعة، شاملة من قبل هذه الأحزاب، لتجربة الانتخابات، في ضوء تجارب مشاركاتها السابقة، وخبرتها، السلبية أساساً (لكونها، بوجه عام، خبرة فشل وخسارة، لا خبرة فوز وانتصار)، تفضي –أي الدراسة والمراجعة– إلى التقرير بتعذر حصول التغيير بواسطة الانتخابات، لأسباب تعود إلى طبيعة النظام الحاكم، أو لرفض، هذا النظام، إدخال إصلاحات جوهرية، للنظام الانتخابي، (إذا ما انتهت الدراسة والمراجعة، إلى التقرير بإمكانية التغيير بواسطة الانتخابات، شريطة إصلاح، محدود، لهذا النظام). فكمواطنين، نقبل أن يقال لنا، إن التغيير المنشود، ممكن بواسطة الانتخابات، ولو بعد 20 دورة انتخابية، شريطة، وجود إستراتيجية محكمة للتغيير بهذه الوسيلة، تضمن تحقيق نتائج متصاعدة، باستمرار، خلال الدورات الانتخابية المقبلة. أما أن تقرر، هذه الأحزاب، المشاركة في الانتخابات، لتنتهي إلى "انتحابـ" عقب كل "انتخابـ"، فأمر لم يعد بوسع الناس قبوله. أما إذا أعملنا النظر في ما يسمى بـ"القضية الجنوبية" و"قضية صعدة"، فسيؤدي ذلك –ولا شك– إلى نتائج مختلفة، تفرض حلولاً أخرى، كما سنرى، في الفقرة التالية، من هذا التحليل.

h_sallam

الإنتلجنسيا اليمنية: الوعي الإشكالي.. وانسداد الأفق! (1-2)

2010-12-13