بين سجنين.. عام على قصتي مع الرسوم - محمد الأسعدي*

فتَحت الباب، وبمجرد أن رأتني واقفاً خلفه، صاحت بصوتها الطفولي الذي أسمعه عندما أعود كل يوم إلى البيت: "بابا، بابا". هرع كل من في البيت لاستقبالي بعد غياب قهري استمر قرابة أسبوعين في سجن نيابة الصحافة.

لا تستطيع أن تصف شعورك وأنت تعود لأسرتك بعد خروجك من السجن وإن كانت الفترة التي قضيتها قصيرة، لاستطاعتك عد أيام سجنك بأصابع يديك وبعض أصابع قدميك.

خلود، ابنتي الكبرى كانت في شتائها الخامس حينذاك - استقبلتني كالكبار ورحبت بوصولي وعاتبت غيابي وانقطاعي وأنكرت عليَّ رائحة الدخان (السيجارة) التي تفوح من ملابسي، إذ أنها تعرف أنني لا أتعاطى التدخين. خلود سألتني أين اختفيت كل تلك الفترة؟ ولماذا كان الناس يتحدثون عن السجن عندما يرد اسمي؟ لم أجد جواباً لخلود إلا أني حاولت أن أخترع لها قصة – وبالأصح كذبت عليها – كما تعلمنا أن لا نكترث لتساؤلات الأطفال مهما كانت حصيفة.

في مثل هذا اليوم: 23 فبراير من العام الماضي 2006، أطلق سراحي من السجن الاحتياطي بضمانة تجارية حضورية. لماذا كنت في السجن وما هي القصة؟ هذا ما سأسرده تالياً.

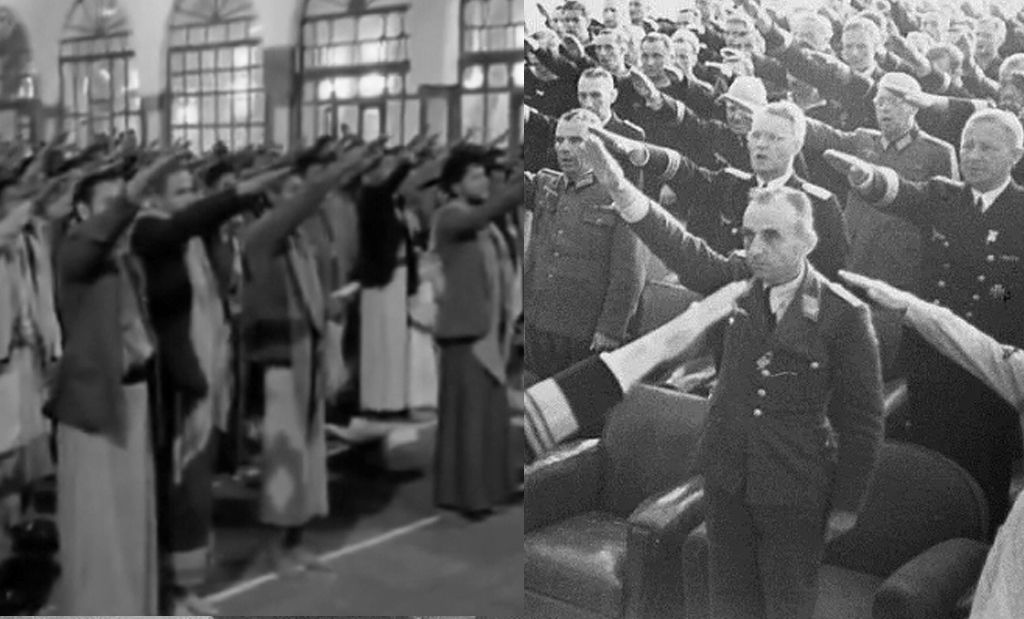

كانت الساعة العاشرة؟ من مساء الأربعاء، الأول من فبراير، رغم أنه صادف عيد ميلادي الثلاثين لكني لم أحتفل به وعادة لا أكتر كثيراً لمناسبة كهذه. قررنا (مجموعة المحررين المناوبين في صحيفة يمن أوبزرفر) إعادة نشر بعض الرسوم الدنمركية التي تضمنت في مضمونها محاولة الإساءة للحبيب المصطفى (ص). قررنا أن نصغر ونشطب على الرسوم احتجاجاً وتحقيراً لمضمونها والسياق الذي وردت فيه، ورفضنا المطلق للإساءة للدين الإسلامي وقيمه السمحة وكذلك لبقية الأديان تحت مسمى حرية التعبير. تلك الرسوم المصغرة التي تم الشطب عليها، رافقت تقريراً مفصلاً شارك في إعداده ثلاثة أو أربعة من كبار محرري الصحيفة، رصدوا فيه مصدر المشكلة وأصداءها وردود الفعل في اليمن والعالم الإسلامي. كتبنا عن المظاهرة النسوية ونشرنا لها صورا. كتبنا عن مقاطعة البضائع الدنمركية. والخسائر التي تكبدها "العدو" ونشرنا صورا لذلك. كما نشرنا على ذات الصفحة مقولات نقلت عن كبار الكتاب والمشاهير والزعماء في العالم تمتدح شخص الرسول الكريم (ص). كان العدد مكرسا بشكل مكثف لهذه القضية، كواجب ديني وتعبدي. حقيقة كنت أتوقع أن يدعو أئمة المساجد لي لهذا الجهد.

طبعت الصحيفة، تم توزيعها في صنعاء وباقي المحافظات. لا شيء يثير القلق ولا التساؤل. سمعت خبر إغلاق صحيفة "الحرية" وسحب ترخيصها. لم يخطر على بالي أن من الممكن أن يحدث لنا ما حدث لـ"لحرية" ومحرريها، لاختلاف طريقة النشر وإن تشابهت المقاصد. حدث ذلك يوم السبت الرابع من فبراير. الأحد كان يوما طويلاً ومملاً. بدأ الحديث عن صحيفتنا، من قبل مدعي الصحافة – مدفوعين من أطراف خفية - والضغط بشدة لاستصدار قرار بإيقاف صحيفتنا. كل المفاوضات ومحاولات إثنائه فشلت، رغم تدخل النقابة. حسب علمي، أن رئيس الوزراء اطلع على الصحيفة، وقال أن لا شيء يستدعي اتخاذ أي إجراء ضدنا لأننا ننتقد الرسوم وشطبناها. لكنه لم يصمد أمام الضغط، الذي يهمه إغلاق صحيفتنا وهو على صلة بمركز صنع القرار.

ما كاد يغادرنا يوم الأحد، حتى جاء الاثنين بضعف الهم والقلق والضغط من كل اتجاه. قررنا إصدار عدد جديد. وفعلاً أنجزناه يوم الاثنين والثلاثاء لنتمكن من استبدال العدد المشئوم من السوق. تواصل الهم والقلق وبلغ ذروته عندما نشرت تلك الصحيفة – المدافعة عن الله ورسوله – خبرا في صفحتها الأولى ما مضمونه، أننا تعمدنا إعادة نشر الرسوم بغرض الإساءة.

لشدة الصراع الذهني الذي يعتمل في رأسي بين كلام الناس وما نشرته تلك الصحيفة، وبين ما نشرناه وهدفنا من نشره، تمكن السهر مني لأيام. كانت تتجاذبني المواقف بين واقع الحال وبين ما يدبر لنا في "مقايلـ" المستفيدين من إغلاق الصحيفة. كان حالي وأنا رئيس تحرير الصحيفة أشبه بسائق حافلة انفطرت إطاراتها في مكان مختنق بالمشاة والسيارات، قبل أذان المغرب في أول يوم من رمضان: الركاب يريدون أن يواصلوا المشوار كل إلى منزله، والسائق مشغول بحاله وسيارته. كنت أصيح بأعلى صمتي لنفسي قائلاً أنني بريء مما ينسب إلي. كنت لا أصدق نفسي أحياناً ولا أجدني أرغب في الاستماع لي.

الأربعاء، الثامن من فبراير، اتصل بي صديقي فيرلاندو من وكالة الأنباء الإيطالية من روما: "محمد! كيف أنت؟ هل أغلقت الحكومة صحيفتك؟". صدمني فيرلاندو، الذي زارني في مكتبي أثناء اختطاف السياح الطليان في ديسمبر 2005، فأنكرت ما قاله لي وطلبت منه مهلة ومعاودة الاتصال للتأكد. الخبر صحيح، قال لي الأستاذ جسار، الذي انتقلت لمكتبه ذلك الصباح تحسباً لأي إجراء أمني. وهنا أتحفظ على موقف إنساني رائع قام به الأخ والأستاذ والزميل فارس السنباني، صاحب إمتياز الصحيفة. ربما ستأتي فرصة أفضل لسرد تلك التفاصيل الرائعة بدقة.

لا أنكر أن خوفي من تهور الحكومة كان في كفة، وحرجي من فارس والزملاء في كفة أخرى. لكنه كان مهنياً في التعامل مع القضية إلى حد كبير جداً وكان معي قلباً وقالباً في الأزمة من البداية إلى النهاية، رغم أن كثير من زملائي يميلون إلى انه لم يقم بما كان يمكنه القيام به. أقدر لهم هذا لأنهم لا يدركون التفاصيل التي أدركها أنا وما الذي كان يعمله وكنت مطلعاً عليه.

وقع ما كنا نكره.

رغم بطء وثقل الليالي التي سبقت قرار الوزارة –غير القانوني حسب المحامين- هرولت الأيام بعد القرار. وهي تهرول نحو يوم السبت حيث ينتظر وكيل الصحافة والمطبوعات الناشر ورئيس التحرير، في سابقة غريبة أن يجرجر الناشر بهكذا قضية. كانت الأيام تجرجر قدمي نحو البدروم، الذي نتعرف عليه لاحقاً.

التف الزملاء حولنا وتضامنوا معنا وحضروا جلسة التحقيق في مقر نيابة الصحافة. كنت أقرأ في عيون المحقق التفهم لما أنا فيه، إلا أنه نفذ التوجيهات وأرسلني (برفق)، كما طلب من العسكري، إلى "الغرفة". الصدمة أني فعلاً كنت أتوقع أنها غرفة لكنها كانت قبواً تحت الأرض. غاب عن ذلك التحقيق من كنت أحب حضورهما وهما المحاميان علاو والآنسي، لكنهما لم يتأخرا عليَّ فواجها كل التحديات إيماناً منهما بعدالة قضيتي.

رافقني الزملاء إلى القبو وأصواتهم المحتجة تتعالى ومعنوياتي تتهاوى كلما نزلنا درجة نحو البدروم. فتح السجان الباب... أدخلت "الغرفة" برفق بناء على التوجيهات. من هنا ستبدأ مسيرة التوجيهات.

يا إلهي ما أشجع السجناء وهم خلف القضبان! بمجرد أن دخلت الغرفة إنقشعت الغمة. إنتهى المشوار بي إلى هنا، وأظن أنه لم يعد هناك ما قد يكون أبعد من السجن وأدنى من مستوى هذه الغرفة، فلم أعد أتوقع الأسواء إلا الفترة التي سأقضيها كرهاً هنا.

الأخت والزميلة العزيزة رحمة حجيرة، التي حضرت جلسة التحقيق، كانت أول المهنيين لي بدخولي القفص! حاولت أن تستجدي مني إبتسامة، لكن دون جدوى. العزيز خالد الحمادي مارس عمله وكان أول من سجل لي تعليقاً بجهاز تسجيله الرقمي الذي أخفاه على الحرس، كان يطمئني بحكم خبرته السابقة.

عرف نزلاء الغرفة من الضجة وأصوات الإحتجاج التي أحدثها الزملاء خارج باب الزنزانة، أن القادم الجديد شخص مهم. فلم يمنحوني فرصة النظر إلى وجهوهم حتى بادروني بأسئلتهم الروتينية التي يقذفونها بجفاف حاد يشبه أزمة المياه في مدينة تعز. لكنها كانت غير روتينية هذه المرة، كان الفضول هو الذي يصيغ اسئلتهم.

لم أقل لهم إسمي ولكن قلت لهم فقط إني صحفي... تألم الجميع وشتموا الحكومة التي تحبس الصحفيين. كان لا بد أن أخفي سبب إيداعي السجن، لكي لا أتعرض للإعتداء من قبل السجناء أو سوء الفهم.

المكان قبو مظلم متسخ، فيه كثير من ظلمات القبر التي نقرأ عنها في كتب الحديث. الزمان قبل الظهر من يوم السبت الموافق 11 فبراير. عدد المساجين في القبو خمسة عشر سجيناً بتهم جنائية مختلفة تبدأ بالسرقة، فالنصب والإحتيال فالتهريب ونحوه.

لم أجد مكاناً نظيفاً أجلس عليه، سوى المصلى. كنت على وضوء، فصليت ركعتين لأستطيع الجلوس في المسجد (عبارة عن قطعة موكيت نظيفة في إحدى زوايا الغرفة شبه المنحرفة الشكل). إلى جانب الحاجة إلى إستراحة من أسبوع مرهق، أحببت أن أثبت لصاحبي السجن أني أصلي كباقي المسلمين. وبالمناسبة كنت من صدح بأذان صلاة الظهر ذلك اليوم. صليت مع المساجين جماعة، فلم يلمسوا شيئاً غير طبيعي في سلوكي.

لم يرقني (العبارة لمحمود ياسين) مكان في السجن سوى زاوية خلف احد الأعمدة الأسمنتية، وذاك المكان كان لأحد النزلاء. لكن لحسن حظي – رغم أنه لا حظ حسن في أي سجن – خرج في نفس اليوم ذلك النزيل، فأحتليت المكان. عارضني أحد السجناء القدامى، لكني تشبثت برئيس الغرفة حينها: العم دحبوش العراقي، الذي أكد أحقيتي بالإقامة في تلك البقعة خصوصاً وأنا سددت رسوم الماء بعد دخولي، وان المعتدي على بقعتي لديه بقعة أصلاً.

جدران الغرفة تحكي لك عمن سبقك إلى هذا المكان: شعارات أصحاب الحوثي، أبيات شعر غزلية، شلة شباب كاتبين لوحة ذكريات بأسمائهم، واحد معاه مشكلة مع قاضي فيدعو عليه، أحدهم كان معلماً وداعية، الآخر يكتب حكماً وأقوالاً ويبدو من طريقة كتابته أنه معلمه لأنك تشعر أنه يريد أن يفرض عليك ما كتب... لم أكن في عجلة من أمري لقراءة كل ما كتب على الجدران، كنت أحس أن سيكون لي متسع من الوقت لعمل ذلك لاحقاً.

الفضول يهرش ألسنة المساجين: "من أنت؟ وليش محبووووس؟". كان هذا السؤال وقت القات، أنا كنت مشغولاً بفراشي الذي بعثته أم خلود من البيت، أرتب زاويتي خلف ذلك العمود الذي استند إليه العشرات من قبلي وربما المئات.

تتكرر الأسئلة عن مشكلتي، وتتكرر أساليبي للإلتواء عليها. أريد أن اخلق تحالف حماية أولاً قبل الإفصاح عن هويتي. بعد العصر من أول يوم سجن وصلني قات كثير من زملائي في العمل، فأكرمت المساجين وكنت قد فعلت كذلك بالغداء. فاستملت قلوبهم، خصوصاً بعد أن بدأ العم "الزئبق" يدعو لي ويدعو على الحكومة.

حكيت لهم الحكاية، ورغم أني شعرت أنهم قد وثقوا بي بأني بعيد عن التهمة إلا أن كثيراً منهم نهرني، لكن بحدة وخطر أقل.

في اليوم الثاني، دخل السجن فتيان من مأرب. كنت ملقى حينها على فراشي أستجدي النوم عله يأتيني. كنت أسمع همس المساجين وهم يسألون القادمين الجدد عن هويتهم وأسباب دخولهم السجن. وبعد شرح قصتهما سأل الضيفان أهل الدار عن "كلٍ وحاله". تكفل "علي"، الذي حاول أخذ مكاني في اليوم الأول، بتقديم نبذة عن كل واحد من المساجين بإعتباره الأقدم. وصل الدور إلى عندي: "شوف هذاك النائم هناك! هذاك الصحفي الذي نشر الرسوم الدنمركية". قفز البدوي من مكانه: "هذا هو الكلب؟". يا إلهي كنت أظن أن مهمتي قد انتهت مع المساجين، لم أكن أعرف أنني سأحتاج لأنْ أكرر الموال مع كل نزيل جديد. تجمدت بحذر في مكاني، منتظراً رفسة من البدوي. لكن المساجين أوقفوه، وأمسكوه وقالوا له إني مسكين وأني أصلي وأن الحكومة تعمل تصفية حسابات. هدأ روعه، لكن في نفسه شيء ما زال يفتعل.

حرصت على أن أستيقظ بعد مدة زمنية طويلة قربتني من موعد صلاة الظهر. قمت فوراً إلى الحمام وتوضأت وأذنت لصلاة الظهر، بناء على طلب زعيم السجن، وصلينا جماعة.

"دحبوش ما يدخلش"، لازم على كل نزيل جديد يدفع مائتين... طلب اربعمائة من البدويين لكنهما اعتذرا وطلبا التأجيل... قمت مباشرة بدفع المبلغ لدحبوش وقلت له هذا المبلغ عن "الإخوين". رفضا مبادرتي – رغم أني أشعرتهما أني لم أسمعهما مطلقاً. أكدت لهما أنها ليست مكرمة ولكن سلفة حتى يرزقان. جاء الغداء ودعوتهما. رفضا الأكل معي، لكني ألحيت فأكلا وخزنا.

تغيرت وجهة نظرهما، وتحولا من الضد إلى الحياد. إنجاز كبير في وقت قياسي. كل من في السجن يناديني ب "الأستاذ". عدد الزوار من الزملاء والزميلات كان فوق ما توقعت. تلك الزيارات ساعدت بترسيخ إحترام المساجين للأستاذ السجين. هداياهم من أطعمة وأشربة وغيرها، جعلت المساجين في نعيم. أتذكر الزميل نبيل الأسيدي، جاء لزيارتي ونادى: "وين هذا الدنمركي الذي........"، فشتمه أحد المساجين ونهره بشدة، ولم يدرك أن الأسيدي كان مازحاً؟

وصول أكرم صبرة ويحي العابد إلى هذه الزنزانة، بعد يوم أو يومين عزز لدي الشعور بالأمان أكثر. بعد أيام قلائل سيطرنا على السجن وأعدنا ترتيب مراتب السجناء، وكلفنا الجميع بنظافة القبو المظلم بالماء والصابون والمعقمات. المكان هذا لم ينظف من قبل ويبدو أنه لن يجد فرصة نظافة أخرى.

مهما أرهقك السهر، وكنت ترغب بالنوم حتى على الشوك -كما كانت تقول جدتي- لن تستطيع أن تنام في لياليك الأولى في مثل هذا السجن أو ربما في أي سجن. لا توجد نوافذ للتهوية، ولا تدرك من أين يدخل الأكسجين، وبالليل تختلط هموم المساجين مع تأوهاتهم وشخير البعض وروائح الحمام ودخان سجائر من لم ينام، فتشكل خليطاً استنكرته إبنتي خلود عندما وصلتُ إليها بثياب امتزجت خيوطها بتلك الخلطة النتنة.

لا تستطيع أن تضحك من شدة الإرهاق والإعياء، عندما تسمع شخصين يتهامسان حول قضية ما وأحدهما أصم. لم يكن يزعجنا حديث المتكلم ولكن إستماع الأصم كان مزعجاً. لا يكاد يخفت المتحدث صوته قليلاً مراعاة للنائمين إلا وصاحبنا يرفع صوته متسائلاً: "ما هوه؟ كيفه؟".

أول ليلة في السجن، سجن داخل سجن، خصوصاً عندما تشعر أن مسلسلاً غير مسل حبكته أيد خبيثة لتضعك هنا بين مئات من قوارير الماء التي يستخدمها المساجين للحمام. لا يمكن أن أكون بريءً هكذا شعرت... أئمة المساجد الذين توقعت أن يدعون لي في صلاتهم لما قمت به، دعوا عليَّ. بل إن أحدهم كان أكثر همة فجمع الملايين لمحكامتي. يا الله كم أنت لطيف بعبادك!! لا أظنني أمتلك الجرأة في مسألة الشيخ الفاضل عن الخمسة ملايين ريال –أو تزيد- التي جمعت لمحاكمتي وزملائي في "الحرية" و"الرأي العام". العم "الزئبق" الذي لا يفقه كثيراً كان يدعو لي وأظن أن الله أستجاب له.

مثل اليوم من العام المنصرم كنت قد قضيت أثني عشر يوماً في سجن نيابة الصحافة والمطبوعات على ذمة جرم لم أقترفه ولم أنو أن اقترفه ولم يخطر على بالي أن سيكون هناك مجرد الشك في نيتي، لكن الحكومة والقضاء المستقل والقوانين كانوا أكثر حرصاً مني في الدفاع عن النبي الكريم. يا الله كم أنت لطيف بعبادك! حتى عليك وعلى نبيك يكذبون!

عام مضى تعلمت فيه كم تكون رائعاً وأنت تعيش ضعفك وتحوله إلى قوة جبارة لا يراها أحد لكنك تشعر بها! عرفت مكمن حب الله للعبد، حين تتكالب عليه الدنيا والأشرار فيحميه ويهزمهم ويقطع دابرهم. شكراً لك يا الله أن امتحتني وأعنتني على إجتياز الإمتحان بنجاح. فبقدر سوء ما خطط لنا من أصحاب الأيدي الخبيثة إلا أن الله كان معنا، وفتح لنا آفاقاً كبيرة وبلا حدود. كما تعلمت أن كل مشكلة وكل أزمة تحدث للإنسان هي فرصة جديدة من الله للعمل بشكل مختلف. كما تعلمت أنه لا يوجد أسوأ من السجن إلا حكومة تحترف صناعة الأزمات ولا تجيد الخروج منها. أتذكر من طرائف ما قال لي فارس بعد أن نشرت مجلة "نيوزوييكـ" مقابلة لي على صفحتها الأخيرة بالتزامن مع موضوع آخر عني في صحيفة "نيويورك تايمز": "الله مش بس يحبك، الله يدلعك دلع". نعم الله يفعل أكثر من ذلك.

لا أستطيع أن أحصي شكري وتقديري لكل الزملاء الذين زاروني واتصلوا بي وتضامنوا معي ودعوا لي وصلوا من أجلي... الله يتولى مكافأتهم.

خلود قالت لي ذات مساء أنها تخاف من السجن خصوصاً عندما رأت صورتي خلف القضبان في إحدى الصحف التي أخذتها معي إلى البيت، ولا تريدني أن أذهب هناك ثانية. أنا يا خلود أكره ذلك السجن أيضاً ولا أحب أن أذهب إليه. لكن يا خلود هناك سجن أكبر أعيشه ويعيشني، ألفته وأحببته وستعرفينه بعد سنين.

- نيويورك - 23 فبراير 2007

* محمد الأسعدي - رئيس تحرير "يمن أوبزرفر" (مجاز حالياً)، أحد المشاركين في برنامج "قادة من أجل الديمقراطية" –جامعة سيراكيوز، نيويورك.

بين سجنين.. عام على قصتي مع الرسوم - محمد الأسعدي

2007-03-08