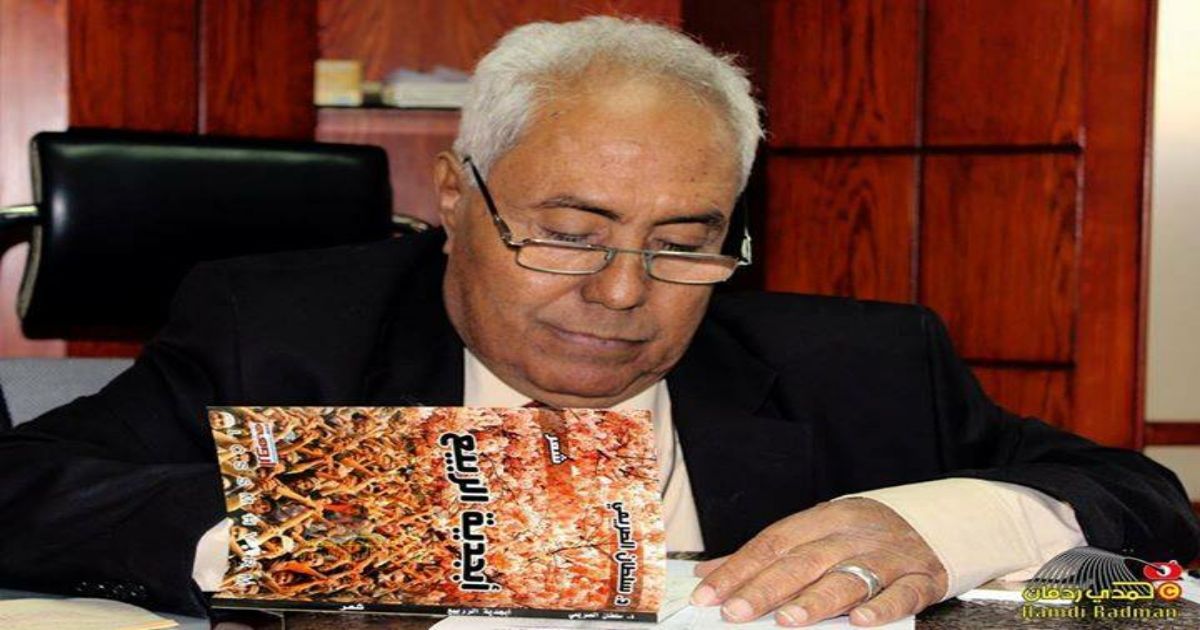

سلطان الصريمي.. الشاعر والسياسي

د. سلطان الصريمي

منذ خمسة وخمسين عامًا عرفته متوجًا بروح إنسانية تغطي تفاصيل معنى حياته الصغيرة والكبيرة، كان المعنى الإنساني الرفيع يشير ويدل على اسمه وهويته الذاتية الخاصة.. إنسانية تجدها في سلوكه العملي السوي في علاقته بالناس، وفي عمق روحه الشاعرة والبسيطة بساطة الماء، وعمق كلماته الشعبية، والفصيحة المعنى والدلالة، كلمات مهجوسة بوعي وإحساس عميقين بالناس، وبالحياة من حوله، وهو ما رأيته ووجدته مع أول اتصال مادي/ سياسي، اجتماعي بيننا، حين كان المسؤول التنظيمي الأول، "سكرتير أول منظمة الحزب"، "منظمة يسار البعث"، وبعدها "حزب الطليعة الشعبية"، وقد عملت تحت قيادته، وكان الرمز، والمثال للقائد السياسي المتفاني، والمحب لرفاقه، وللجميع من حوله، وهي كذلك، بداية معرفتي الفكرية، والثقافية/ الأدبية به، منذ أول قراءة لي لأولى قصائده المبكرة التي عشت ميلادها معه، حتى اكتمال أبجديته الشعرية في أعماله الشعرية المتتالية، التي تشكل صورة أعماله الكاملة.

كان في فعله الثقافي والشعري الإبداعي، كما في فعله السياسي، إنسان حوار، تعدديًا ومتسامحًا، يتحرك ويشتغل على إيقاع توسيع نطاق ثقافة القبول والاعتراف بالآخر/ المختلف، وجميع هذه المعاني قدر ما كان يحتويها عمقه الإنساني في وعيه وسلوكه وفي منطق تفكيره، كان الحب لمن حوله ديدنه حتى آخر نفس في فعله وفي قوله/ كلماته، وهو ما تقوله وتعلنه نصوصه الشعرية في دواوينه المختلفة، التي تجسد وتحمل قيم الحب للوطن، والسلامة للأصدقاء والوحدة للأرض "الأرض والإنسان"، كما رأى د. عبدالعزيز علوان، أحد أهم القراء النقاد/ الأصدقاء، الذين اقتربوا كثيرًا من ملامسة المعنى الفني الشعري اللغوي الجمالي في قصائد ابن الصريمي.

سلطان الصريمي، أيقونة شعرية وأخلاقية ورمزية سياسية إنسانية نادرة، كان الوطن "الإنسان والأرض"، بمفرداته وحيثياته الإنسانية المختلفة، شغله الشاغل، من بداية قصيدة "واعمتي..."، إلى "نشوان" إلى "أبجدية البحر والثورة"، وما بعدها من هواجس شعرية صريمية، هي قضيته المركزية سواء وهو يبدع في الشعر، أو يتكلم في السياسة، أو وهو يكتب أو يحاور في الشأن الثقافي العام.

كان "الإنسان والأرض"، على ظهر هذه البسيطة هو الأكسجين الذي تتنفسه رئتاه، وحين تعب الوطن من خذلان أبنائه عن ضخ دماء نقية إلى شرايين جسد الوطن المنهك والمتعب، عجز جسده عن حمله، وضعف التنفس عن تزويده بما يحتاجه من الهواء النقي "الأكسجين"، بعد أن طغت روائح ثاني أكسيد الكربون الكريهة على حياة البلاد كلها، بما فيه رئتاه اللتان أصابهما الخلل والاضطراب، بعدوى ما ألم بالبلاد كلها من كوارث، أُخذٓ على إثر ذلك مجبرًا إلى المشفى الذي لا يحبه، ولم يتمنَّ يومًا أن تكون خاتمته بين أجهزته من العناية المركزة، إلى غرفة التطبيب، إلى العناية المركزة ثانية، حتى قراره بالمغادرة/ الرحيل إلى ملكوت الله، بعيدًا عن تعب الجسد، وخذلان الأصدقاء، عفوًا " الأعدقاء"، ممن يطلق عليهم زورًا "قادة"، في "الشرعية المزيفة"، تحول معها المشفى إلى مزار دون توقف من الأصدقاء والمحبين من جميع فئات وشرائح وطبقات المجتمع.. تحول معه المشفى وكأنه مزار لولي أو قدِّيس في صومعته.

في حياته العامرة بمحبة الناس كان أبدًا ذاهبًا إلى الوطن، حاكيًا في شعره عن معاناته، وكاشفًا صور تعبه وأهوال فجائعه ومأساته في الداخل وفي المهجر، ومن هنا هجرة الناس، المحبين إليه في محنته لرد بعض الجميل إليه.

أعطى ابن الصريمي/ السلطان، للوطن "الأرض والإنسان"، بلا حدود، ولم يأخذ منه ومعه سوى الهموم وتعب سني العمر بحثًا عن الخلاص للوطن، فحتى آخر نفس وهو على سرير التعب، كان الوطن ومستقبله هاجسه، هموم سلطانية لها إيقاعها الذاتي الخاص، تجدها منثورة في "هواجس الصريمي" وفي "قال الصريمي" وفي "نشوان وأحزان الشمس"، وفي "أبجدية الربيع"، وفي "أبجدية البحر ولثورة" وهي جميعًا مشروع للثورة والتغيير.. وفاءً للوطن، وللأصدقاء.

سلطان الصريمي، القائد السياسي، والإنسان، والشاعر، أغنية، وأنشودة مفتوحة على الحياة، تحكي سردية تحولات الوطن والإنسان، من أول حرف، حتى آخر هاجس.

كان المعنى الإنساني الذي يحتويه ويتمثله في وعيه وفي سلوكه وفي تفكيره، هو المعنى الإنساني الكوني، المتشكل من روح البساطة الشعبية، ومن عمق الرؤية الكلية الإنسانية الطالعة من روح الشعب.. "الأرض والإنسان"، من أقوال الناس، هواجسهم؛ دندناتهم ومواويلهم وحكاياتهم الموزعة على وفي اتجاهات الجغرافية والديمغرافية الوطنية، والإنسانية، ومن هنا بساطة وعمق شاعريته، ومن هنا تعددية صداقاته السياسية والاجتماعية، التي اخترقت الجدار السميك لبنية الطبقات الاجتماعية المتعارضة، بل المتناقضة، ولكن المتوحدة في معنى اسمه، بقوة الشاعرية الإنسانية في داخله.. شاعرية الإحساس بأن هناك آخر مختلفًا لن يكتمل معنى وجودنا إلا بالتفاعل والتكامل والتوحد به، دون الذوبان في داخله، وهو ما يفسر قربه من الجميع، ومحبتهم الخالصة له من جميع أطياف، وأشتات الفكر والسياسة والطبقات.

كان رهانه الأول والأعظم من أول خطوة نحو الحياة على الشعر، وعلى الثقافة والفكر، وعلى الناس ومن هنا بساطة وعمق رؤيته الفكرية/ السياسية التي لم تخنقها الحزبية الضيقة، وقفص الأيديولوجية الصارمة والزائفة، وهو ما حفظه طيلة هذا العمر سويًا/ مستقيمًا متماسكًا ومتوازنًا، وهو يمارس الفعل السياسي اليومي، حفظه وحصنه من الانحدار إلى الهوامش الصغيرة، والمربعات الذاتية الهوياتية القاتلة، بل هو من رفع السياسي في تفكيره إلى المستوى الشعري والثقافي، والأخلاقي، وبذلك حافظ على الإنسان الشاعر فيه بقدر ما رفع من دور ومكانة السياسي إلى المستوى اللائق به كفكرة ومعنى، وممارسة، ومن هنا كان قريبًا من جميع رموز الفكر والثقافة والأدب والفن، ومن قادة وكوادر العمل السياسي المختلفين، بعد أن تحول هو ومنزله إلى نقطة التقاء توحد الجميع، وذلك منذ بداية السبعينيات، في الحديدة، وهو ما عشته وعاينته معه وأنا بالقرب منه، وهو -كذلك- ما حدثني حوله القائد السياسي الوطني الكبير، الشهيد، يحيى عبدالملك الأصبحي، في قلب الفعل الوطني، وهو أيضًا ما سمعته من صديق العمر المشترك، عبدالباري طاهر، من أن سلطان الصريمي، و معه، محمد عبدالجبار سلام، كانا عصب فكرة تجمع ووحدة اليسار السياسي التقدمي في مدينة الحديدة.

مارس السياسة، مراهنًا على الشعر والثقافة، وعلى الأخلاق كقيمة حياتية، وهو من مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وأمين عام للاتحاد في بداية التسعينيات، ورئيس لتحرير مجلة "الحكمة"، ورئيس لتحرير صحيفة "الثوري"، وخلال الأسابيع الأولى لثورة الشباب اليمني في فبراير 2011م، أسس "مركز كناري" الثقافي، وأصدر مجلة "دروب"، فقد كان الهم الفكري والثقافي هاجسه وشاغله.

وكنت حاضرًا أولى لقاءاته مع الشاعر الصديق، محمد عبدالباري الفتيح، ومع الفنان عبدالباسط عبسي، وكانت تلك هي البدايات الأولى والمبكرة بين الشاعرين، محمد الفتيح، وسلطان الصريمي، وعبدالباسط عبسي، الذي شكل -لاحقًا - مع سلطان الثنائي الفني الغنائي البديع.

وهنا أتفق كلية مع ما كتبه الصديق الفنان والمثقف، عبدالرحمن الغابري، من أن هذه الثنائية بين سلطان الصريمي، وعبدالباسط عبسي، "لم تقم من أجل هدف الكسب، والانحياز إلى المصلحة، وإنما قامت من وحي رد الجميل للإنسان اليمني المحب لهويته وثقافته وأرضه"، وهو أصدق وأجمل خلاصة للقول حول هذه الثنائية الثقافية/ الفنية، وحول ابن الصريمي الشاعر والإنسان.

سلطان الصريمي، أحد أجمل وجوه اليسار التقدمي الديمقراطي الاشتراكي، ولذلك ستجد في أشعاره خلاصة موقفه التقدمي والإنساني، من الوطن "الإنسان والأرض".

حكايتي مع نشوان القصيدة

بعد إنجازه كتابة القصيدة في صياغتها النهائية، فاجأنا بقراءتها بطريقته المعتادة الخجولة، في أحد مقايلنا الصغيرة في منزله في الحديدة مقيل جمع -كما اتذكر- كلًا من: محمد عبدالباري الفتيح، محمد عبدالجبار سلام، وأمين عبدالدائم، بعد انتهائه من قراءة القصيدة قفز ابن الفتيح من مكانه من شدة إعجابه بالقصيدة، ليطبع قبلة على جبين سلطان، قائلًا ثيمته المعهودة الثابتة: "يا ابن الذين"، مستطردًا بما معناه، أن القصيدة هي ثورة في الشعر الشعبي، وفي السياسة الثورية، هي حقًا، قصيدة تجمع بين الكثير من الفصيح والقليل من الشعبي، وحاول محمد عبدالجبار سلام، أخذ القصيدة قائلًا أنه سيغامر بنشرها، فرد عليه سلطان، أنها ستنشر في مجلة "الحكمة".

وفي تقديري أن قصيدة نشوان نقلة فنية وجمالية وفكرية وسياسية في القول الشعري السياسي لسلطان، انتقل بعدها ومعها ومن خلالها إلى قول الشعر بلغة فيها الكثير من الفكر ومن الفن، فيها اختزال للهم السياسي والوطني في قالب فيه من الشعرية الكثير، بقدر ما فيه من جرأة القول السياسي الثوري، في تلك الأوضاع الأمنية الصعبة، وأتذكر أننا بعد نشر القصيدة في مجلة "الحكمة"، توقعنا اعتقاله بسببها، ولكنه اعتقل بسببها بأثر رجعي بعد ذلك بعد انتشارها مغناة بصوت وألحان الفنان الكبير، محمد مرشد ناجي، في ظروف التوترات التي رافقت وزاملت وسبقت حرب 1979م.

حكايتي الثانية مع القصيدة "نشوان"، كانت وأنا في سجن القلعة في غرفة/ زنزانة "العودي"، في واحد من صباحات أيام توترات الأوضاع التي سبقت وهيأت لحرب 1979م، حيث كنت مستلقيًا على فراش الأرض، وبعد أن سمح لنا بسماع إذاعة صنعاء لساعات محدودة، وكان الفضل في ذلك، للقائد العسكري، والمناضل السياسي والوطني الكبير، علي مثنى جبران، "المخفي قسريًا"، حتى اللحظة، وهو أحد أبطال حصار السبعين يومًا، بعد خروجه من السجن، في فترة إبراهيم الحمدي، حيث تابع الجهات المعنية من أجل إدخال، صحيفة "الثورة" الرسمية للسجن، دون جدوى، وتم الاكتفاء بفتح إذاعة صنعاء لساعات محدودة للمساجين، وهي التي كان يتحكم بها المزاج الخاص لإدارة السجن، وكما يبدو أن أحد السجانين فتح إذاعة عدن خطأ، بدلًا عن إذاعة صنعاء، واخترق بالمصادفة الجميلة، صوت غناء الفنان محمد مرشد ناجي، أذني بسماع أغنية "نشوان لا تفجعك خساسة الحنشان"، فقفزت من فراشي فزعًا وفرحًا وأنا أسمع الأغنية، فشعرت كأن هناك انقلابًا سياسيًا قد جرى في البلاد دون أن نعلم، في داخل السجن، وذهبت بي الهواجس والظنون في كل اتجاه. والغريب أن صوت الفنان المرشدي الصادح بالأغنية استمر هادرًا حتى نهايتها، فذهبت أجس النبض عند بوابة السجن للبحث عما يشير أو يدل على ما يجري خارج السجن، وإذا هو خطأ لم يتم التنبه له من إدارة السجن، إلا بعد نهاية الأغنية، والقول: هنا عدن، جمهورية اليمن الديمقراطية.

فاستفقت مذعورًا على كابوس صرير القيود وأصوات "العكفة"، البلهاء، وهي توجه اللعنات والشتائم للسجين الثائر، والمفكر السياسي التقدمي، جمال المخلافي، رحمة الله عليه، وهم يعتدون عليه بالضرب في بوابة السجن، وهنا كانت خاتمة حكايتي الثانية، مع قصيدة سلطان/ نشوان، ولكن -مع الأسف- في هذه الصورة المأساوية من عذابات، الرفيق والقائد السياسي الكبير، جمال المخلافي.

سلطان الصريمي، من الأشخاص الملهمين، لا يمرون في حياتنا كيفما اتفق، بل هم يأخذوننا رغمًا عنا إلى حيث يكونون، ذكرى، وذاكرة، فكرة، ومعنى.

حقًا، سلطان الصريمي، رمزية للمثقف العضوي، والشاعر المقاوم حتى آخر نفس.. هكذا عرفته، وبهذه الهيئة والحلة قرر المغادرة/ الرحيل، إلى حيث قد يجد بعض الوفاء، من عناء الجحود والنكران، من شرعية متوهمة، وقيادة حزب/ أحزاب تبحث عن مراكمة مصالحها الصغيرة الخاصة، والشخصية، على حساب الوطن سيادته وكرامته، وعلى حساب ما تبقى من الرفاق/ الأصدقاء، تحت قسوة التعب والمرض والاهمال، حتى الموت.

ولا عزاء للتفاهة وللرخص في القيم، في كل مواضعها وأوضاعها وحالاتها.