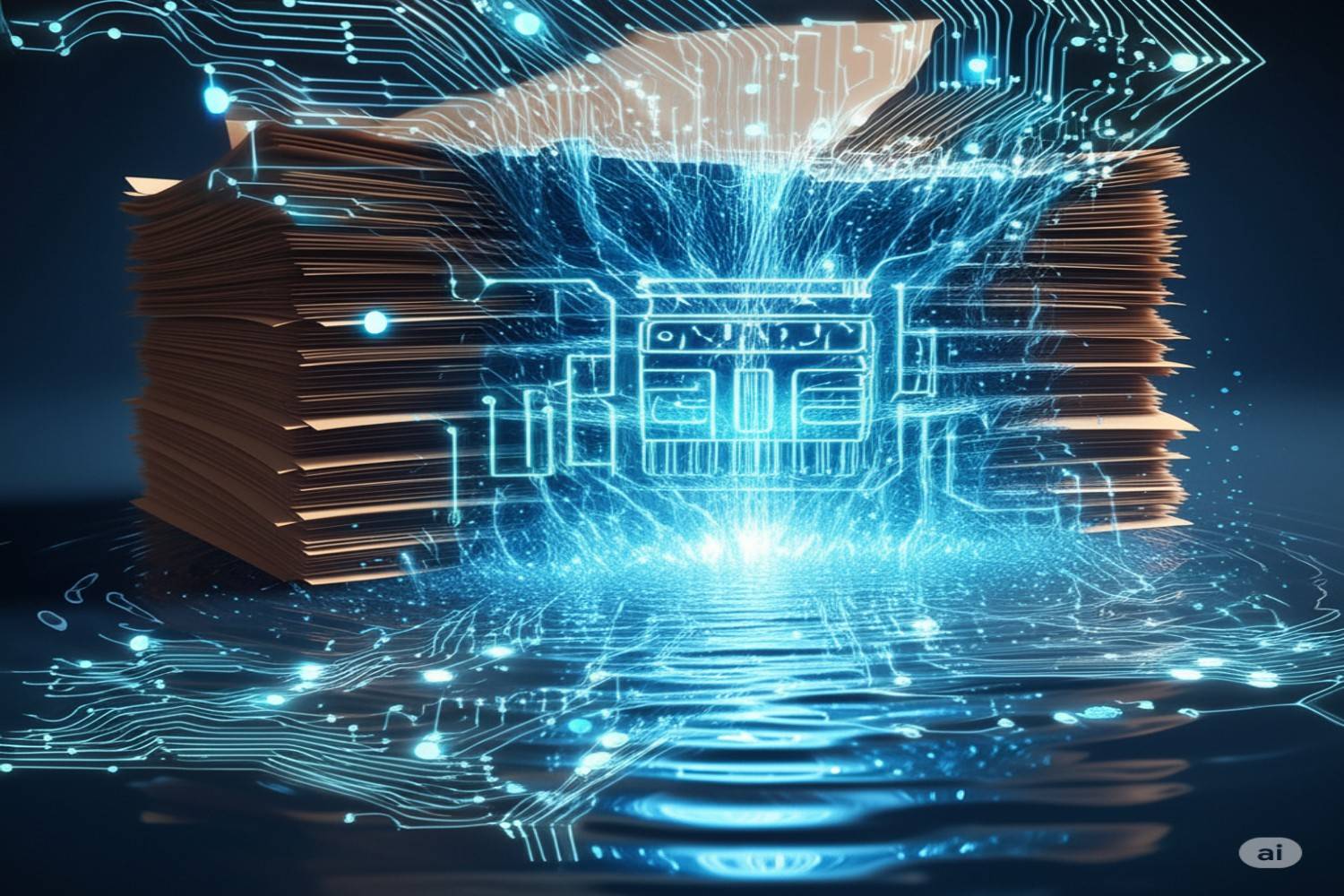

لم أزل أتذكر صيف صنعاء البعيد، قبل سبع وثلاثين سنة، حينما قابلت شابًا نحيلًا يتسم بالهدوء والطمأنينة.. كنت برفقة أصدقاء في إحدى فعاليات اتحاد الأُدباء والكُتاب اليمنيين المسائية في مقره القديم الكائن في حي التحرير، خلف فندق "تاج سبأ". كان هذا الشاب قادمًا من مدينة تعز، التي يقيم ويعمل فيها.. لم أقابله من قبل، ولكني كنت أقرأ له بعض التعليقات والمقالات والنصوص القصيرة في صحيفة "الجمهورية".

بعد تعارف سريع أخرج من كيس بلاستيكي -خاص بدعاية السجائر- كتابًا من الحجم الصغير بلون غلاف أخضر بسيط، مزينًا برسمة ليس بها تفاصيل كثيرة، وإن كانت النافذة وتخطيط جسد بلون أحمر هي الثيمة الأبرز في الرسمة، وتبرز جوار عنوان الكتاب "نافذة للجسد" المرسوم بالأسود، ثم أمسك بقلم ليصيغ إهداءً حميميًا، لم أزل أتذكر منه كلمتين اثنتين؛ هما "الفرح القرمزي".. أخذت الكتاب معي، وحين وصلت إلى غرفتي في مسكن مشترك مع طلاب وموظفين من المنطقة ذاتها، بدأت أقرأ فيه نصوصًا مكثفة على غير تلك النصوص التي أقرأها لشعراء ذائعين، غير أن الدفء في هذه النصوص كان حاضرًا وبقوة، بما فيه إهداء المطبوع بنصوصه للفنان الكبير هاشم علي، الذي كان أحد الساندين الكبار لتجربة الشاعر الشاب والنابه؛ وقد صاغ الشاعر هذا الإهداء بهذه الطريقة: "إلى الفنان الكبير هاشم علي؛ أستاذي الذي تعلمت منه الكثير ومازلت..".

ومن نصوص المجموعة، التي لم تزل شابثة في الذاكرة وطرية:

هذا يا شمس لوني

مطري الجديد

نافذة قرمزية للجسد

ولمسة من الوجع

تهدي الجياع صرخة

وقُبلة متخمة..

استقر الشاعر الشاب في صنعاء، وكنا لم نزل بعد طلابًا جامعيين نتنقل بين مقايل اتحاد الأُدباء ومساكن الأصدقاء الجماعية، فكان الشاعر يشكل حضورًا مألوفًا في هذه اللقاءات، وعلاقاته تتمدد في الوسط الثقافي.

وحين تحققت وحدة الشطرين اليمنيين في أيار/ مايو 1990، وتلازم شرط تحققها بالتعددية السياسية، وحرية الرأي التي كان عنوانها الأبرز صدور العشرات من الصحف الأهلية والحزبية إلى جانب الصحف الرسمية، وجد الشاعر والكاتب الشاب متنفسًا جديدًا وجميلًا، في العمل في عديد صحف والكتابة فيها، وأتذكر من هذه الصحف: "البورزان، والحوار، والشورى".

وفرت له هذه الوظائف المؤقتة نوعًا من الاستقرار المعيشي والذهني، الذي ساعده في البحث والكتابة المتنوعة ذات الطابع الإشكالي، والتي خرج فيها لاحقًا بكتابه "الخمر والنبيذ في الإسلام"، لكن قبل إصداره لهذا الكتاب كان قد أصدر مجموعتين شعريتين كرستاه كواحد من أصوات قصيدة النثر المميّزين في اللحظة الفاصلة بين جيلي الثمانينيات وجيل التسعينيات في اليمن؛ هاتان المجموعتان هما "ترميمات"، و"يحدث في النسيان".

أتحدث هنا عن الصديق الشاعر والروائي علي المقري، الذي لم يمر كتابه "الخمر والنبيذ في الإسلام" مرور الكرام على التيار المتشدد، فاستهدف من خلال خطبائه في المنابر، ووصل الأمر إلى حد تكفيره؛ كون مقاربة موضوع إشكالي مثل هذا عند كثيرين في مجتمع محافظ يعد أصلًا من أصول المحرمات، غير أن مغامرة المقري كان هدفها -كما يقول دائمًا- تحفيز العقل الكسول في البحث في النصوص القرآنية، والمصادر والمراجع التاريخية.

وقد عرض في هذا الكتاب اختلاف الفقهاء والباحثين في مسألة تحريم الخمر. وأبان ضمن حججه المنطقية، أنه لا يوجد أي حد أو عقوبة في القرآن والسُّنّة على شارب الخمر.

هذا الاشتغال النابه جعله يبصر بعين يقظة لقضايا وحكايات المسكوت عنه في المجتمع وهامشه، ولم يجد أفضل من أدوات السرد الجديد لتمثلها إبداعيًا، ففاجأ جمهور التلقي، في العام 2008، بروايته الأولى "طعم أسود رائحة سوداء"، التي طرق فيها واحدًا من الموضوعات "المحرمة" في المجتمع، وهو الزواج الممنوع طبقيًا: شاب أبيض ينتمي إلى طبقة الأسياد بفتاة سوداء مهمشة تنتمي لطبقة "الأخدام"، وينتقل للعيش معها في مساكن الهامش (المحوى)، وهناك تتكشف له عوالم أخرى، وهي عوالم المهمشين من غير ذوي البشرة السوداء، مثل فئة "المزاينة"، الذين يعملون في مهن الحلاقة وخدمة الأعراس، وغيرها من المهن البسيطة المحتقرة، يعيشون من جرائها حالة النبذ ذاتها؛ وبواسطة أبنية السرد المكثفة يعيد المقري إنتاج الصورة القريبة لهذا المجتمع المعزول، الذي يعاني من القسوة والنبذ؛ بسبب اللون والمهنة المحتقرة.

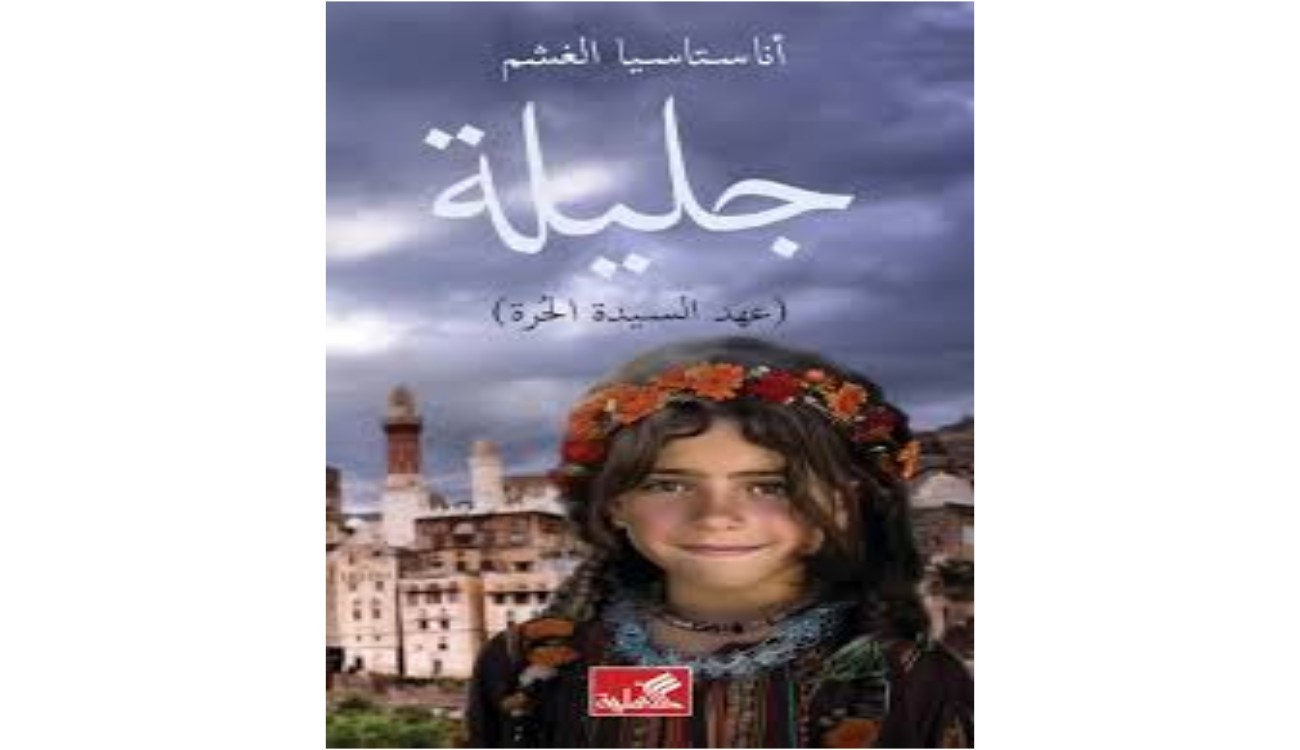

بعد هذه الرواية أصدر رواية "اليهودي الحالي"، التي تتخذ من التعايش الديني موضوعها الرئيس، بزواج فتاة مسلمة على شاب يهودي في إحدى قرى منطقة عمران. الرواية، التي تتخذ من القرن السابع عشر سياقها الزمني، قدمت واحدة من إشكالات التنافر الديني في مجتمع كان ولم يزل يرى في اليهود جنسًا مريبًا، رغم أنهم يعيشون في اليمن حالة عزل وتمايز، أفضت في سنوات لاحقة إلى تهجيرهم، ولم يتبقَّ منهم غير أُسر بعدد الأصابع.

بعد رواية "اليهودي الحالي"، أصدر رواية ثالثة عنوانها "حُرمة"، تنفتح هي الأخرى على شواغل المسكوت في سياق ما يعرف بمكبوتات المرأة في مجتمع مغلق، وكيف تصير تصاريف هذه المكبوتات جزءًا من لعبة الوقت عند أختين، ثم صديقات في المحيط.

يقول الناقد حاتم الصكر عن هذا العمل: "في حُرمة، يدع المقري النساء يستولين على مهمة السرد. فهنّ الراويات الضمنيات المسهمات في الحدث، واللواتي يعانين الجور، وتلاحقهن مفردة الحريم وحُرمة. وهو ما يعكس نظرة المجتمع للمرأة، ويكشف خطابه المتّسم بالإقصاء بصدد مكانتها ودورها الاجتماعي، فهي شيء محرّم، يبدأ منها وبها التحريم. فلا تمس بسوء أو اعتداء، لأن ذلك يمثل مسًّا بالجماعة. وهو موقف ينطوي على ظاهرة مرَضية. حيث تنفصم النظرة للمرأة بين عدّها حُرمة مهملة وتابعة، وبين عدّها شيئًا مقدّسًا لا يجوز المسّ به، والتجاوز عليه يعني إهانة الجماعة وشرفها".

في رواية "بخور عدني"، سيصل سرد المقري إلى ذروته، فالمكان الذي اختاره أرضية لهذا العمل "مدينة عدن"، والزمن الذي اختاره لتاريخ المدينة، لعبا دورًا مهمًا في الوصول إلى هذه الذروة، التي ابتدأت مع وصول شاب فرنسي هارب من الحرب الدائرة في بلاده؛ فيتخفى وراء تاريخين شخصيين، فلا نعرف هل هو ميشيل أم فرانسوا؟ ليصل إلى عدن النابتة في قعر البركان، والتي صارت عنوانًا للتعايش في محيط مغلق ومحافظ، فنجد فيها ماما الصومالية، وشمعة اليهودية اليمنية، وإلى جانبهما الأوروبي والهندوسي والزرادشتي، والعربي؛ ليغدو الجميع شهودًا حقيقيين على صعود المدينة وانطفائها أيضًا.

كتبت قبل عامين بعض التعليقات على رواية المقري الأخيرة "بلاد القائد"، وقلت إنه في أعمال علي المقري السردية "طعم أسود رائحة سوداء، حُرمة، اليهودي الحالي، وبخور عدني"، حضرت اليمن المهملة بتعددها، وتنوّعها الثقافي، وبتمايزها الطبقي والديني والعرقي والجنسوي، والمكبوتات أيضًا، بأزمنة وأمكنة وسُراد مختلفين، غير أن الأمر سيختلف في "بلاد القائد"، إذ ستحضر بلاد أخرى، براوٍ يتكشَّف بضمير المتكلم في سياق سرد خطي واحد، في شريط زمني قصي، وحيِّز مكاني محصور، حاول تعويضهما في استنبات شخصيات متعددة لإثراء البنى الحكائية في النص، بما فيها جعل سيرة الراوي تعمل بموازاة سيرة المروي عنه، مازجًا بين سيرته ككاتب وسيرة الحاكم المراد كتابة سيرته.

صبَغ الحاكم البلاد، التي أخضعها بالقهر والاستبداد، بلون واحد وصوت أوحد هو صوته، وسيَّرها بأدواته كما يريد مزاجه المريض، حتى إنه غير اسمها من "عِرَاسوبيا"، وهي اختصار لمسمى بلدان العراق وسوريا وليبيا، إلى "بلاد القائد"، وفي آخر أيام حكمه أراد أن تكتب سيرته "المبجلة" بأقلام أسماء ذات قيمة عالية، ومنهم الراوي في النص، الذي هو بالمناسبة روائي رائج، الذي يكثِّف سيرته في النص من بوابة الحاجة (مرض الزوجة)، التي دعته إلى قبول دعوة الحاكم لكتابة سيرته، ضمن لجنة متخصصة وبشكل سرّي.

السرّية، في النص، أشبه بعملية تواطؤ رغب فيها الطرفان، وعملا على تعزيزها، لحساباتٍ تخص كل واحد منهما، فالروائي لا يريد أن تتلطخ سمعته الأدبية، أو كما قال: "أي قول يربطني بهذا القائد سيغيِّر سمعتي في الأوساط الأدبية". وبالمقابل لا يريد الحاكم لأحد أن يعرف أن الروائي قد كتب السيرة، أو شارك في صياغتها، فانتشار خبر كهذا سيكون باعثًا على شك الوسط الثقافي في ما يكتبه القائد من كتب؛ إذ سيعتقدون أن هناك من يكتبها له، وبالتأكيد سيكون اسم الروائي من بين هؤلاء المتهمين بعمل ذلك، كما يرد في أحد السياقات السردية.