كتابة الحواس أو الكتابة الميكروسكوبية، ربما كانا التعبيرين الأنسب للإقتراب من المنجز السردي الذي طالعنا به القاص أحمد زين عبر مجموعتيه المعنونتين بـ"أسلاك تصطخبـ" (دار أزمنة، الأردن، 1997)، و"كمن يهش ظلاً" (دار ميريت، القاهرة،2002). ويأتي استخدامي لهذين الاصطلاحين، هنا، للإشارة إلى أسلوب في الكتابة يتغذى من طموح ضمني، وليس صريحاً (بما أن الأديب ليس مطالباً بتبرير كتابته) يهدف على المستوى اللغوي -بالطبع- إلى فهم عُرى العلاقة بين الأشياء في وجودها الحسي والملموس، من ناحية، واللغة الذهنية المجردة، التي أطالت الإقامة فيها كافة صنوف المعرفة الإنسانية، بما فيها القسط الأعظم من المنتج الأدبي الذي تراكم حتى الآن، ومن ثم الارتداد بلغة الأدب نحو منابع حسية أولية، حيث العالم مشتبك بلغته بما هي مداهمة للأشياء في لحظة تجردها من الأسماء العامة والتصنيفات المجردة.

محمد أحمد عثمان

1 - الكتابة الميكروسكوبية

"كمن يهش ظلاً".. المسمى في خصومة مع الإسم

ذات مرة كتب شاعر الإنسانية العظيم فردريك لوركا:

"وسط أعواد الخيزران

ووقت الأصيل

ما أعجب أن

أُدعى

لوركا".

في هذا المقطع يطل علينا لوركا في لحظة وعي حاد بغرابة أن يحمل إسمه (لوركا). وأنا إذ أقتبس هذا المقطع، في ظني أن الشعور الذي يتمثله والذي يشيعه أيضاً يقع في قلب تيار كتابة الحواس؛ لكن بعد أن يتم تمديده -أي الشعور- من مجال علاقة الفرد باسمه إلى مجال علاقة كل شيء يمكن أن يكون موضوعاً لللكتابة الأدبية بإسمه. ففي نصوص هذا التيار تبدو المسميات كما لو أنها في حالة خصومة أو تنافر مع أسمائها. وهو ملمح يفصح عن نفسه، لدى كاتبنا، في طريقته في استخدام اللغة؛ إذ يستخدم لغة يمكن نعتها بـ" ما تحت مجردة" أو "حسية" أو ما شاء لنا من النعوت الدالة على شكل من التعبير يضمحل فيه -الى حدوده الدنيا- استخدام الإسم (سواء كان إسم علم أو مكان) وما يدل على مجرد و حيث ينحل الشيء الموصوف إلى صفاته الأولية، أي تلك التي تحضر في عملية الإدراك أولاً. لتحقيق ذلك يلجأ أحمد زين إلى حيل أسلوبية عديدة، سأشير هنا إلى اثنتين منها:

الأولى: تفاديه الإشارة إلى الأشياء -التي هي هنا موضوعات للكتابة- بأسمائها المكرسة والمتعارف عليها. عوضاً عن ذلك يستعير ألفاظاً من حقول مجاورة، بموجبها لا يظهر الشيء الموصوف كتسمية أو باعتباره كذلك، لكن كتجسيد حي قريب الشبه بذاته لحظة تداخله مع الحواس. للتدليل سأستشهد بهذه الفقرة المأخوذة من "كمن يهش ظلاً" حيث يتم وصف معجون الحلاقة، ليس باستخدام هذا الإسم العام (معجون الحلاقة)، لكن باستخدام صيغ ومفردات تجعل إدراكنا أكثر تداخلاً مع هذا الشيء في وجوده العيني المضطرد والملموس، إذ يكتب: "ولا تتحرك أصابعه تجاه أنبوب أسطواني، ضاغطاً منتصفه، فيهلُّ خيط متماسك من مادة لينة، يهبها مساحات من ذقنه النابتة".

"أسلاك تصطخبـ".. شدة الإشتباك بعالم التجربة المباشرة

الحيلة الثانية (وهي مرتبطة بالأولى)، فبما أن الكاتب يبني -كما لاحظنا- مفهوماً للغة، لا بوصفها علامات مجردة تختزل الأشياء وتشير إليها من بعيد، لكن كعناصر تتداخل مع الأشياء عند مستويات أدنى من التجريد بحيث أن كل مفردة لا تمسك إلا بجزئية صغيرة فقط من هذا الشيء أو ذاك، فسنلاحظ أن الجملة القصصية لديه تنطوي على متتاليات من الصفات والأحوال كما في هذا المثال: "وإذ تأخذ قدماه، ثقيلتين ومفلطحتين، في مشي بطيء وذاهل، ترتج الحجرات" (أسلاك تصطخب ص17).

علاوة على ذلك فليس من النادر أن نلتقي بأسماء مشتقة من صفات مستمدة بدورها من مجال الحواس كما في هذه التعابير: "يباس" إسمنت... أو "طراوة" ظل... أو "سماكة" جدران... إلخ، ما ينتج عنه كثافة لغوية تستمد ممانعتها واستعصاءها، بالنسبة لقارئ نافد الصبر أو على غير علم باستراتيجيات هذا الإستخدام، من شدة اشتباكها بعالم التجربة المباشرة، بما يفترضه من استغراق في تفاصيل وجزئيات صغيرة. من هنا لن يصعب على من يقرأ أحمد زين أن يلاحظ أنه أينما توجه خيط السرد، سواء نحو الخارج وذلك لوصف أحداث ووقائع تجري خارج الشخوص، أم ارتد نحو الداخل، فسيجد نفسه إزاء تفاصيل وإحساسات، ليست فقط متناهية في الصغر وميكروسكوبية، لكنها أيضاً، وتأسيساً على ذلك، ذات طابع عرضي وآني وسريع الزوال داخل تجربة الفرد اليومية. الأمر الذي نجد له معادلاً في النص باعتباره موضوعاً للإدراك؛ فنصوص هاتين المجموعتين عبارة عن لوحات سردية، مكثفة ومراوغة تتملص من محاولات استبقائها في الذاكرة لوقت طويل، بل إن وجودها يكاد يرتهن بلحظة قراءتها فقط. فكما أن الأشياء تظهر في النصوص وكأن ليس لها وجود إلا لحظة تماسها مع حواس الشخوص، فإن النصوص تمتلك الخاصية نفسها، فوجودها مرتهن بلحظة تماسها بعين القارئ، أي بلحظة قراءتها فقط. أما خارج هذه اللحظة، يكون من الصعب إستدعاؤها، وذلك لأنها مستمدة موضوعاً ولغة من عالم لسنا معدين لإطالة الإقامة فيه، بما أننا نتاج ثقافة استمرت قروناً تؤكد أن كينونة الإنسان ومغزاه مفارقان لوجوده الجسدي والحسي وموجودان في عالم أعلى.

سردية جديدة.. الزمان يتخلى عن صفاته

مما سبق، يترتب سقوط الكثير من اشتراطات القص التقليدي، كالشخصية، والزمان والمكان بوصفهما إطارين خارجيين يمنحان الأحداث قواماً موضوعياً مستقلاً عن السرد ومن ثم عن ذهن القارئ.

فإذا كان المكان يتجرد هنا عن موضوعيته واستقلاله عن النص، وذلك بتخلي لغة السرد عن العموميات والأسماء العامة وكل ما من شأنه أن يشير إلى موجودات كبيرة أو أمكنة محددة موجودة خارج النص، فإن الزمان يتخلى عن هذه الصفات عن طريق التحامه بالمكان والأشياء واختزاله إلى مجرد صفة من صفاتها أو حالة من حالاتها. ففي نصوص هذا الكاتب لا توجد إشارة إلى الزمن ككيان مستقل عن الأشياء، كما في صيغ من قبيل: "في اليوم التالي..." أو "عند حلول المساء..." وغيرها من الصيغ التي تقترن في الذهن بزمن موضوعي وخارجي. اننا نتعرف على الزمن من خلال حالات الأشياء فقط، فهذه الأخيرة تبدو وكأنها تشع وتومض بزمنها الخاص، كما في التعبير: "لمعة رائعة لشمس..." أو "دكنة سحب غائمة...". بهذا المعنى، يمكنني الجزم بأننا إزاء سردية من نوع جديد، سردية تؤسس نفسها على اشتراطات مفارقة وجديدة، لم يكتمل تفتحها على نطاق واسع داخل المشهد السردي العربي على وجه العموم. من هنا بقاؤها خارج التناول النقدي السائد.

"تصحيح وضع".. إستنطاق جماليات اللحظات الهاربة

أسوق هذه الملاحظات كتمهيد لتناولة خاصة لعمل احمد زين الجديد "تصحيح وضع" الذي ظهر ضمن إصدارات وزارة الثقافة اليمنية بمناسبة العام 2004 (وهو بالمناسبة عمله الروائي الأول)؛ وذلك لأن قراءة أولية لهذا النص قد تقود إلى استنتاج متسرع مفاده أن ثمة تنكراً في هذا العمل لاختيارات جمالية كانت حاضرة في مجموعتيه سالفتي الذكر، يمكن تلخيصها بسعي الأديب للعودة بلغة الأدب نحو الهامش والمجهري والمهجور ووصف المستويات الدنيا من الشعور والإدراك وبلغة مشتقة من هذه المستويات بالذات. وهي اختيارات تضعه، وأنا أقول ذلك بلا تردد، على رأس تيار مهم في الكتابة التسعينية يمكن نعته -كما أسلفنا- بتيار كتابة الحواس أو الكتابة الميكروسكوبية.

ما يغري على هذا الاستنتاج ما قد يُلمس على سطح الرواية من أصداء لطموحات عرفناها لدى روائيين ينتمون إلى أجيال سابقة، سواء على المستوى العربي أم -بالاخص- على المستوى العالمي، واعني بذلك الطموح إلى كتابة سيرة الجماعة وما قد يترتب عليه من نبرة ملحمية وغياب لـ"أنا" الكاتب وأنوات» الشخوص بما هم كائنات منهمكة ومذابة فيما هو عام ومشترك، ومن إحالات إلى زمن ومكان موضوعيين، هما زمن ومكان الأحداث خارج الرواية. ذلك أن الرواية التي بين أيدينا تتوافر على إشارات إلى أحداث كبرى، من قبيل الإشارة إلى مأساة الترحيل الجماعي للمغتربين اليمنيين من السعودية، مطلع تسعينيات القرن المنصرم. إضافة لذلك، تلك الإحالات إلى أحداث سياسية مستمدة من التاريخ الحديث لليمن، كالحرب بين الجمهوريين والملكيين عند نهاية الستينيات، أحداث 13 يناير، الوحدة اليمنية، وثيقة العهد والإتفاق، وحرب صيف 94، وغيرها من الإحالات التي قد توهم أننا إزاء عمل يضع على عاتقه مهمة سرد مصائر كائنات تكتوي في أتون فعل جماعي؛ لكن اذا ما وضعنا نصب أعيننا الإعتبارات التالية:

أولاً: أن الأحداث التي تحيلنا عليها هذه الإشارات ليست جزءاً من الأحداث الأساسية للرواية، ولا تنتمي إلى زمنها. فهذه الأخيرة، كما سنرى تجري خلال الخمس أو الست السنوات اللاحقة لحادثة الترحيل الجماعي للمغتربين. كما أنها لا تنتمي إلى أمكنة حدوثها التي لا يرد أي ذكر لها. لكن ذلك لا يمنعنا من استنتاج أنها تتراوح بين المناطق الحدودية والمدن السعودية الجنوبية. وهي ترد في الرواية إنما في خضم عمليات استرجاع متواترة، تحرق المراحل، يقوم بها الشخوص وأحياناً السارد كما لو من باب الاتحاد بوجود علاقة غير مباشرة بين هذه الأحداث التي تجري وجرت على أرض الوطن (وهي بالمناسبة تمثل إخفاقات في التاريخ السياسي الحديث لليمن) والمصير الذي يكابده المغتربون.

ثانياً: إذا ما استثنينا حادثة الترحيل فإن بقية الأحداث المشار إليها لا تمثل لحظات هامة أو ذات صلة بمسار حياة أي من شخوص الرواية، ناهيك عن أنها لا تتضمن أية تلميحات إلى وجود متحد عام ومشترك وجامع لهم بحيث تصبح مسارات حياة كل فرد متظافرة مع هذه الأحداث. على العكس تماماً، فنحن، هنا، إزاء شخوص لم يعودوا قادرين، والأسباب عديدة، على توحيد أنفسهم بمسار عام مستمد من طموحات وتطلعات الجماعة.

أخيراً: أن الأحداث التي تحتل مراكز بؤرية في الرواية، وهي أحداث سبق وقلنا إنها تجري خلال السنوات الخمس أو الست اللاحقة للترحيل، ليست أحداثاً بالمعنى المتعارف عليه، أي أحداث تترابط وتتتابع في الزمان وفقاً لمنطق سببي. فبسبب تقنيات متنوعة يستخدمها الكاتب، كالاستدعاء، وما يترتب عليها من تشويش للزمن وكسر لمساره الخطي، إضافة إلى تعدد مستويات السرد و إغراق المشاهد في ضباب كثيف من اللاوضوح واللايقين وذلك عن طريق تضييق ملامح الشخوص والأمكنة التي يرتادونها، ناهيك عن انهماك الكاتب في استقصاء الطبقات الدنيا في الشعور، واستنطاق جماليات اللحظات الهاربة... بسبب هذه التقنيات ستبدو الأحداث أشبه بفسيفساء تفاصيل صغيرة مفتتة لا رابط بينها، يطيل الراوئي التوقف عندها ووصفها واستنطاق دلالتها بالنسبة للشخوص. تفاصيل تتناثرها العوالم الداخلية والخارجية لشخوص لا ناظم لهم سوى سيرة التشرد والضياع، حيث لا ملاذ ولا نقطة ارتكاز يقف عليها الكائن، وحيث الوطن ليس سوى مجرد ذكريات بعيدة وغائمة عند البعض، ووردية لدى البعض الآخر. لكن مهما كان مقدار ورديتها من التواضع، لا تصمد عند أول اختبار لها وذلك عند عودة المغترب إلى بلده. ما يعني أن الوطن وسيرته لا وجود لهما ضمن التيمات المقترحة للرواية. فالحاضر هنا كإحدى التيمات ليس الوطن، بل فقدانه وغيابه. فقدانه بما هو زاوية نظر إلى العالم وطرف للتعاطي معه. الوطن بما هو نقطة ارتكاز للكائن، بدونها يجد الأخير نفسه، كما سيقول السارد في خاتمة الرواية "كورق خفيف يطَّاير في فضاء أبدي". الأمر الذي سيصرح به السارد على نحو مباشر في مضمار حديثه عن شخصية "قبولـ"، إذ يقول: "أحست أنه لم يعد لها وطن، شعرت بفراغ فقط مكانه، فراغ أليم. هل الوطن مجرد أمكنة، جغرافيا، والناس هم حركتها، عافيتها، اذا كان ذلك نعم، فليس هناك وطن. ذلك ما بات يتأكد لها، حيث شاهدت وخبرت الحياة المختلفة في اليمن. لا وطن لها لأنه لا يوجد أناس، ولا حركة، فقط أشباح، مخلوقات تفتك بها الفاقة" (ص60). وقبل ذلك كان المؤلف أكد هذا المعنى حين لجوئه إلى عبارة لـ"باشلار" ثبتها مطلع النص: "بدون البيت يصبح الإنسان مفتتاً. إنه البيت يحفظه من عواصف السماء وأهوال الأرض".

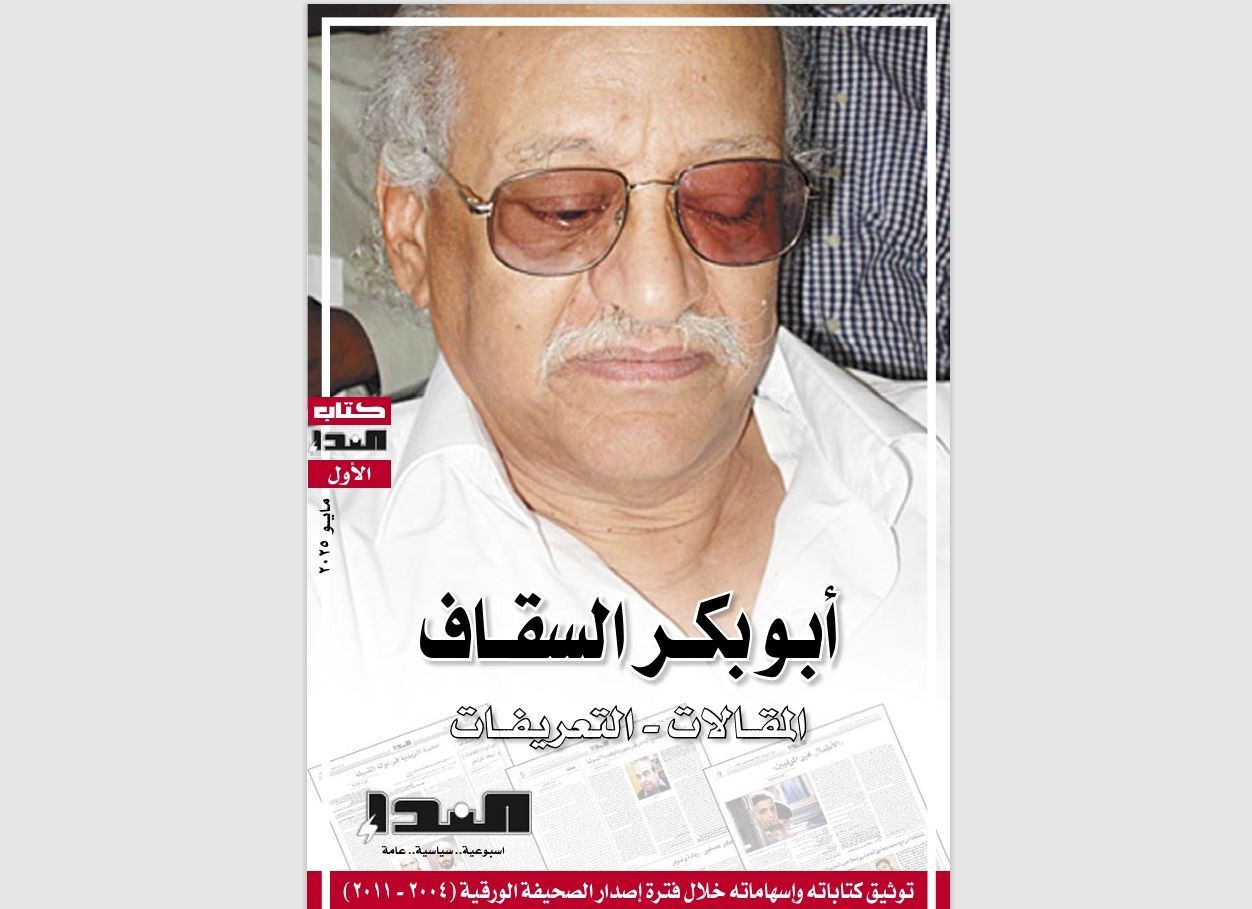

* «النداء» (16) 29 يونيو 2005

********************

2- حرب مع الذاكرة

تجري أحداث الرواية خلال العقد الأخير من القرن العشرين، تحديداً: عقب كارثة الترحيل، حيث المصائر المأساوية لضحايا الكارثة ترصد على مستويين:

الأول: فردي، أي من خلال شخوص محددين مثل: شائف، سالم، قبول، قاسم،... الخ، وهي شخصيات نلتقي بها في الرواية فيما هي في مأزق وجودي شديد الوطأة، فهي إما في حالة فرار قهري من الوطن عبر ممرات حدودية يتخذ عبورها طابع المجازفة بالحياة، وإنما في المهجر وفي حالة اجترار حياة متخفية خوفاً من أن يقبض عليها ويعاد تزفيرها مجدداً نحو جحيم الوطن.

وفي كلتي الحالتين هي في مصنع تتقلص فيه حدود حريتها في الحركة والفعل إلى الحدود الدنيا؛ ما يضفي على حياتها طابع السكون والشلل، المشفوع بمشاعر الخوف والتمزق والحيرة المطلقة، ما نجد له معادلاً رمزياً في مشهدين بالغي الدلالة يستدعيان بكثرة في الرواية: الأول يتمثل في سقوط شائف من سطح السفينة "أفريقيا" نحو سطح مائي معتم أمام أحد السواحل الأمريكية في عملية كان الهدف منها الدخول متسللاً إلى الأراضي الأمريكية خلال الستينيات من القرن المنصرم. وهو مشهد لن يفوت السارد الإشارة إلى وظيفته كمرآة يقرأ فيها الكائن -المجتث من وجوده- مصيره، اذ نجده يقول في سياق حديثه عن شائف: "يفكر، أحياناً، واقفاً خلف الواجهة التي تشف عن حركة ناس يلهثون، وضجيج شوارع مكتظة بالمحال والمكاتب، أن العراقيل تزايدت أمامهم وأنه لم يعد في وسعهم العيش وسط هذا المنغصات. وخطر له جسده وهو ينفلت، فيما مضى، في نزول سهل إلى السطح المتموج. ويقول في نفسه أنه ما عاد قادراً على الوصول إلى أية جهة، كما لو قد علق في مكانه هنا". وفي مكان آخر نجد هذا المقطع الذي يستعيد الدلالة نفسها:" لم يكن ينشد شائف، الذي قادته الصدفة للعمل فلاحاً يسافر في بحار مجهولة، والصدفة ذاتها التي ستلقيه فيما بعد على اليابسة في احدى بلدان النفط الخليجية، تلك المراجعة فقط، بل أنه يجد من المناخ ما يهيئه للتفكير في أشياء كثيرة، لكن من جهة كان ذلك السقوط الطويل الذي يجد في المياه العميقة امتداداً كثيفاً له، غير بعيد، من الشعور بالضياع والإحساس بالشتات، وذلك ما كان يخيفه إلى حد أنه كان يتعجل إرتطام جسده بالمياه".

المشهد الثاني يتمثل في جحافل من المغتربين تمكنوا، تهريباً، من العودة إلى أرض المهجر مجدداً، يختلسون النظر خفية إلى منازل كانت لهم، ثم أجبروا على بيعها قبل ترحيلهم، كما لو أنهم يحدقون من جهة مقابلة إلى حياة كانت لهم ذات يوم، ثم أصبحت، فجأة، غريبة عنهم، وهو مشهد سيتكشف لنا حجم الألم الذي يختزنه من خلال جملة سيتلفظ بها شائف كما لو نيابة عنهم جميعاً في لحظة ذاهلة، حيث يقول: "ما لا زالت لمسة ترباس الباب في أصابعي" والحديث يجري هنا بمناسبة تذكر منزله الذي لم يعد كذلك بعد أُجبر مثلما مغتربين آخرين على بيعه.

في وضعية سردية كهذه تتعاظم أهمية اللغة وذلك لتلافي النقص في الأفعال... لغة تتوالد وتتكاثر في ملاحظة حثيثة لتفاصيل صغيرة، سواء كانت جوانية (هواجس وذكريات) أم برانية يتحول نحوها انتباه الشخوص. يتمخض عن ذلك ستار كثيف من غيوم اللغة تضفي على المشهد العام للرواية إبهاماً جميلاً يستنفر لدينا نوعاً من التحدي لإعادة تركيبه.

المستوى الثاني: جماعي، وذلك عبر وصف الكل الذي تصنعه التحركات الجماعية للمغتربين وكأننا ازاء لقطات سينمائية متتابعة ملتقطة بعدسة كاميرا تتداخل مع شبكية السارد، سواء كان سارداً كلياً أم محدداً. وهذه العدسة تتحرك مبتعدة ومقتربة بالتناوب. وهي اذ تبتعد فإنما لتمنح نفسها ونحن معها إحاطة كاملة ومن الخارج بمشهد كائنات بشرية في لحظة قيامية ينسحبون إلى اطراف مدن غير مسماة، أو هم يجوسون الأزقة ويلوذون بالعمارات المهجورة، تطاردهم أعين الرقابة للتحقق من امتلاكهم للأشياء، بل نجدها في أحيان كثيرة محملة بهمِّ النفاذ إلى الأعماق الدفينة في محاولة لسبر وتشخيص سيكولوجية عامة للجماعة، كما في هذا المقطع الذي يمثل إحدى ذرى الرواية، والذي نلتقي فيه بلغة السرد في حالة تفجر، اذ تتلاحق الجمل، قصيرة ومتوترة، في إيقاع متسارع ورشيق، ممسكة بتلابيب المشهد:" لكن أراني محاطاً بخلق كثير حاسري الرؤوس، حفاة، بعيون لا ترى بعيداً وأعمار يصعب تحديدها، يصعب حتى تخيل أنهم كانوا أطفالاً في أي يوم مضى. خلق كما لو أنه منذ البدء كتب فوق جباههم أن يطايروا في الهباء، أن تشتتهم الدروب والمدن والقرى والسواحل والجبال وظلمات البحيرات وصمتها المدوي، يركضون ذعراً، على الأرصفة وداخل الأنفاق وفوق الجسور المعلقة للمشاة في الأزقة ووسط الميادين وفي الساحات العامة، متخللين الأحياء الفقيرة، قافزين الأسيجة الوطيئة للبيوت الفخمة، يدارون أنفسهم خلف كابينات الهاتف وأعمدة الكهرباء أو أكشاك الباعة الجوالين في بلدان ومدن العالم الغريبة. ويستأنف السارد توصيفه على نفس النسق فيقول: "سيظلون هكذا ربما إلى الأبد، لكنهم حالمون كبار، مجرد حالمين، ليس بحياة جميلة وإنما باجتياز الحدود، والتسلل إلى السواحل الغريبة، بمرواغة العساكر، بخداعهم تنكراً في ملابس نساء، بالمشي لمسافات طويلة، بالمبيت في حجرات التوقيف بروائحها الكريهة"، إلى أن يصل إلى هذا التساؤل المستلهم من انشغاله الأساسي في هذه الرواية وهو مشهد الشتات واللايقين الذي تعيشه حيوات ممزقة، اذ يقول:" هل كانت حرباً صامتة، حرباً لم تكن بين أكثر من طرف. وليس من جغرافية حقيقية شهدت وقائعها، كانت داخل كيانات صغيرة، حرباً تشب في عراء الكائن، بينه وبين نفسه، حرباً لاستعادة الصورة الأولى "الهناءة" أو لسرقة الإيمان من جديد بخرافة "المواطن الثاني"، حرباً ضد النظرة أو ضد الاستسلام. أسرى شعور الآخر بالشفقة، باختصار هي حربهم مع الذاكرة... ربما كان الهدير عالياً أكثر مما تصورته، لذلك رأيته ينهض لطمسه بلمسة مفتاح الراديو".

وعندما تقترب عين الكاميرا فإنما لتستقر عند تفصيل صغير يعود حيناً إلى أحد الشخوص المحددين في الرواية كأن يكون "اصابع يد ضئيلة تتحرك على سطح المكتبـ" أو "بطاقة تتقلب في الضوء الرائق لحجرة المكتبـ" أو "شفتين شبه محترقتين مع أنهما -حسب السارد- لم تدخنا طوال بقائي معه" أو "خيط بول يخرج من عجوز إنتبذ مكاناً قصياً جاثياً فوق ركبتين منغرزتين في الأرض" أو "هديراً بعيداً لعربة، هديراً سيقال عنه أنه -قطعاً- ليس موجوداً الآن في أية بقعة سوى رأسي".

غير أن شعرية التفاصيل هذه لا تحضر حينما يجري الحديث عن حياة شخوص محددين فحسب، إذ أن للجماعة أيضاً تفاصيلها الخاصة، منتزعة من حياتها اليومية. تتوقف عندها عدسة الكاميرا طويلاً، كمشهد حمامات المسجد التي تلوذ بها جماعات من المغتربين من وقت لآخر، حيث يستغرق هذا التفصيل عين الكاميرا طويلاً في حركة بطيئة تبدأ برصد الحمامات كشكل معماري، وتنتهي بتتبع مسار اللزوجة البيضاء الرجراجة التي تدفعها مكنسة عامل النظافة البنغالي، والتي تخلقها أجساد المغتربين في الحمامات. وهو تفصيل من خلاله، تنفتح أعيننا على أبعاد المحنة في تداعياتها اليومية الأبعد غوراً، حيث الجسد يخضع لحصار قاسٍ تستدعيه الرقابة المزدوجة المكونة من البوليس من ناحية والأعراف العامة من ناحية أخرى.

في مناخ كهذا لا يتبقى أمام الطريد أي ملاذ أو متنفس سوى حمامات المسجد، حيث يجد الجسد حريته المحتملة في التحلل، ليس فقط من وقيد الشمس، لكن من نار الرغبات. يحيلنا هذا الى الحديث عن تيمة تحضر بإلحاح في هذه الرواية تتمثل في الجسد الذي يمكن رصد ثلاث تمظهرات له:

اولاً: من حيث علاقته بالشخوص، فالجسد بوصفه نظام من الحاجات والغرائز، يتبدى في الرواية يبهظ بمطالبه كاهل الشخص. ففي وضعية وجودية تتسم بانسداد الأفق أمام التطلعات, وحيث يفقد الكائن أية مرتكزات أو حماية، يصبح الجسد حصنه الأخير، فنراه يزداد تشبثاً به وإصغاء لخلجاته، كما سنرى لدى شخصيات كقاسم وسالم وقبول. وفيما يخص هذه الاخيرة سنلتقي بها في الرواية معينة إلى درجة كبيرة باستغوار الإحساسات التي تخلفها أصابع دركي الحدود، اذ تلامس جسدها في حركة محفزة ظاهرياً بمبررات أمنية وباطنياً بنداء الرغبات.

ثانياً: من حيث علاقته بالسارد، اذ نجد هذا الاخير منهمكاً بوصف لغة الجسد واستنطاق دلالتها، حتى أن هذه الأخيرة تبدو في الرواية وكأنها لسان حال الشخوص تقول أكثر مما تبوح به ألسنتهم.

اخيراً: من حيث علاقته بالنص، فالنص هنا لا يتماثل مع مادة بنائه، أي اللغة، مأخوذة بوصفها أداة للايصال. فهو لا يتصرف كمعبر أو وسيط بين القارئ والمشهد الخارجي الموصوف، بحيث تنتهي صلاحيته بإتمام عمله، أي بإحالة القارئ نحو مشهد صار، بعد إتمام النص، قائماً بذاته خارج لغة النص ومرئياً بوضوح بحيث يمكن الاحتفاظ به في مخيلة القارئ، بمعزل عنه. على العكس تماماً، فإن كان النص ينطوي على تيمات معينة كفقدان الوطن وهاجس الجسد... الخ، إلا أن هذه التيمات وبفعل تنوع التقنيات المستخدمة وغلبة الهاجس الجمالي لدى الكاتب، تبدو شديدة الإشتباك والتماهي مع نسيج النص وتركيبه المعقد نوعاً ما، بحيث يصعب زحزحتها أو تنقيتها ومن ثم إعادة تركيبها في سياق حكائي أو لغوي يتخارج عن لغة النص، ما يدعو إلى الإفتراض أن الموضوع الأساس لهذا النص، النص نفسه.

وبما هو كذلك فليس أمام القارئ أن يأمل بحمل أية ذكرى عن النص إلى خارجه. لأنه بمجرد خروجه يتهاوى كل شيء خارج الذاكرة. فلا وجود للنص إلا في الإقامة فيه والعودة إليه والسكن داخل جمالياته الخاصة المكونة من لغة متواشجة مع تفاصيل كثيرة متناهية الصغر يتشظى إليها جسد الرواية، ليغدو بذلك متماثلاُ مع حالة الوجود الإنساني الذي يتمثله، وهو وجود موسوم إلى درجة كبيرة بنفس الحالة من التشظي والشتات.

* «النداء» (17) 13 يوليو 2005