سلطان الصريمي وسر تجربته الإبداعية

إن القراءات الديالكتيكية للنصوص الأدبية لا تهتم بالسيرة الذاتية لحياةِ الكاتب فقط، بل وفي الطريقة التي ينظر بها الكاتب إلى العالم، بمعنى ما هي الفلسفة التي ينطلق منها الكاتب؟ وما هو الأسلوب الفني الذي اتبعه في الكتابة؟

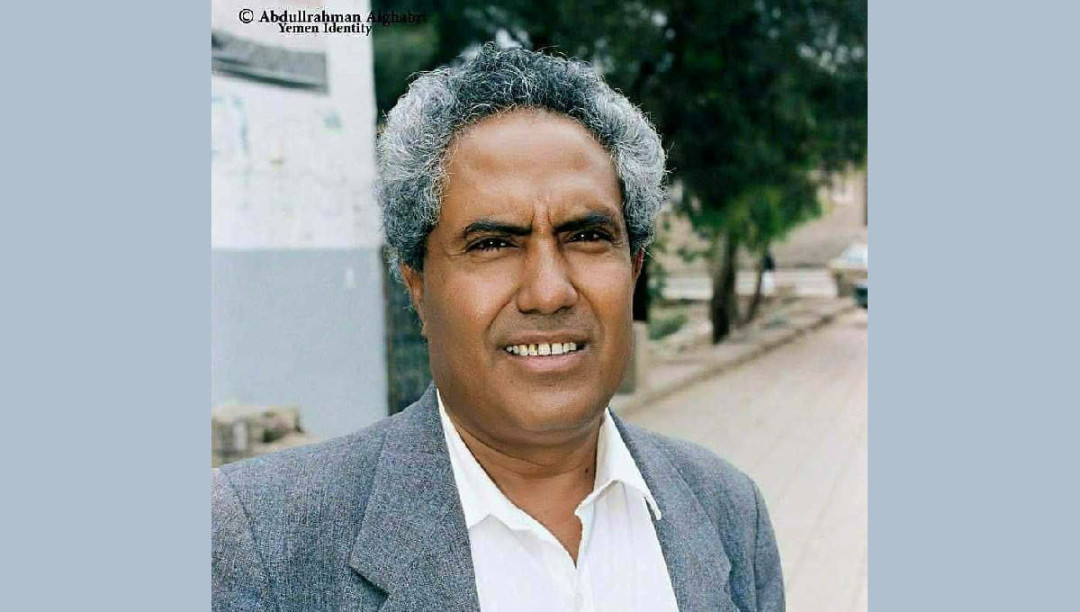

وهذا الرأي يوضحه لوسيان جولدمان في كتابه "المادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة"، من أن النص الأدبي مرتبط بحركة التاريخ الاجتماعي، وأن هذه الحركة لا تعبر عن رأي فردي، وإنما جماعي، وفي كثير من الأحيان يتلاءم وعي الفرد مع وعي جماعته، ولا شك أن كل ذلك بأدوات جمالية تخلق فضاء من النور يشترك في الارتقاء به كل من الواقع والمبدع، ومن هنا أستطيع القول إن سرّ استمرارية الحضور الإبداعي لنص الشاعر سلطان الصريمي (1948-2024) في الذهن الجمعي الجماهيري، يعود إلى قدرته على إشراك الطبقة الاجتماعية في همّ خاص ومزاج إبداعي خاص أيضًا. ويحسب لليسار في بلادنا أنه قدّم مثل هذه الشخصيات في مرحلة التكوين الوطني.

ولعل تميز شاعرنا في دراسة الفلسفة الاجتماعية في موسكو، في وقت مبكر من حياته، وانحيازه للإنسان بمعناه العالمي، جعله الأقدر على التعبير عن تماسك الوعي محليًا لدى الجماعة، وهذا انعكس جليًا في شعره الملحمي الذي يرد بوعي فلاحي جماعي -أحيانًا- كما هو في قصيدة مسعود هجر ونشوان وأبجدية البحر والثورة، وغير ذلك.

تعرفت على الشاعر الأكاديمي والبرلماني الحصيف المناضل سلطان الصريمي، في وقت مبكر بداية التسعينيات، في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين؛ الذي كان يشغل فيه منصب الأمين العام، وبتواضع الشاعر الكبير المحب للأدب والشعر والثقافة والوطن يومها، سلّمني بطاقة عضويتي في الاتحاد، وكان رقمي فيها 60، زرته بعد ذلك -بصحبة الشاعر سلطان العزعزي- في مركز الكناري الذي رأسه، في إحدى بنايات شارع الرقاص تقاطع هائل، كان لديه مكتب مؤثث بانتماء لكل ما هو تراثي، وفي وسط مجلسه المطرز بألوان تراثية يمنية، رأيت تلفونه الأرضي داخل أيقونة "جِعنان"، شدّني كثيرًا إليه، فدخلنا في نقاش حول قصيدة نشوان التي يقول فيها:

"لكن زرع الحنش وحارس البستان يشتي يركب براس الجنبية جنان"

وهذا المقطع تهكمي، إلا أنه مدروز بالصور والإسقاطات، فالشاعر لا يدع فيه مكانًا للتقريرية والمباشرة، وذكر لي أن هذه القصيدة التي انتشرت كالنار في الهشيم، جرّت عليه الويلات والكثير من المصائب؛ إلى درجة أنه بسببها دخل السجن نتيجة لوشاية تقدم بها أحد المخبرين؛ من أن الصريمي قصد علي عبدالله صالح في البيت التي قال فيها: نشوان أنا فريسة المصالح/ من يوم خلق سيف الحسن وصالح"، وقال بأن هذه القصيدة لم تدخله السجن فقط، وإنما قدمته إلى حبل المشنقة، إلا أن أحد العارفين بسنة نشر القصيدة تدارك الأمر في اللحظة الأخيرة، ومما قاله أن القتلة كانوا قد ألبسوه ثوب الإعدام، وأدخلوا رأسه في حبل المشنقة حقًا، ولكن شاء القدر أن يعود للحياة ليسجل أعظم المواقف المبدئية، وليكتب لنا أبلغ الكلمات بالفصحى والعامية.

ومن هذا المركز أصدر مجلة "دروب"، التي رأى فيها أحد مشاريعه المستقبلية، التي راهن عليها لسنوات طويلة، قبل أن تصير واقعًا، وأن هذا الحلم المرتبط بأحلام الناس من حوله كان يختصر كل مشروعه في الحياة، والذي يريد من خلاله تنمية الثقافة الوطنية والوحدة الوطنية، إلا أن أسوأ ما كان يؤرقه ويقلق سكينته أن مشروعنا الثقافي العام "يمشي بخطوات السلحفاة".

ولد الصريمي في سنة الجوع، وهذه السنة تشير إلى ارتدادات الحرب العالمية الثانية التي انعكست سلبًا على ميناء عدن الذي كان يستقبل البضائع العالمية من غذاء ودواء وكساء؛ ولد في قرية "الركز" من عزلة القريشة، وتعلم في كُتّاب القرية عند الفقيه عبده غالب، ثم وفي طفولته المبكرة انتقل مع والده إلى جيبوتي؛ البلد الذي كان يعمل فيه مثل معظم أبناء هذه العزلة، وقد تملكه قلق الشعر في بداية الستينيات، ليغادر جيبوتي إلى عدن، وحين قامت ثورة 1962 التحق بالحرس المدافع عن مكسب الثورة، ثم انتقل بداية السبعينيات إلى الحديدة؛ المدينة التي تعرّف فيها على الفنان الكبير عبدالباسط عبسي، لم يطب المقام للصريمي في الحديدة، فغادرها باحثًا عن فرصة للدراسة، وتمكن من الحصول على مقعد دراسي عام 1981 لدراسة الماجستير في مسكو التي تخرج منها عام 1984، وهناك أيضًا حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة علم الاجتماع، من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية عام 1990..

مع العلم أن رسالته في الماجستير كانت عن الأدب الشعبي الذي يتملكه، وفي نفس هذا العام شارك في المؤتمر الخامس لاتحاد الأدباء اليمنيين الذي لم يشغل فيه الأمانة العامة فقط وإنما رأس مجلة "الحكمة" الصادرة عن الاتحاد، وبالمناسبة فقد اصطبغ شعر الصريمي باللغة الثورية المشحونة إلى آخر مدى، بسبب انتمائه إلى اليسار التقدمي في التجربة الوطنية اليمنية، حيث إنه كان عضو مكتب سياسي في الحزب الاشتراكي.

أستطيع هنا أن أجمل تجربة الصريمي الإبداعية والإنسانية في اشتغاله أولًا: على تمثّل إيقاع التاريخ الاجتماعي والسياسي، وثانيًا: في اشتغاله على آليات إنتاج المعنى، التي تمثلت بالأسلوب التقني، وداخل هذين المستويين مستويات منصهرة وذائبة في ما بينها، وهي في الحقيقة تشكل الروافع العريضة للتجربة، ومن ذلك اللغة التصويرية والفضاء الدرامي الذي نحت فيه الصريمي عوالمه؛ مثل شخصياته وأبطاله: مسعود ونشوان والراعية والبتول، وغير ذلك. في واقع الحال أنه لم يترجّ من استخدام اللهجة العامية الخروج عن المألوف، وإنما كان يسعى إلى الإمساك بالهوية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد شكلت البساطة الإبداعية والفنية ثيمة رئيسة في فنّه وأشعاره التي عبّرت عن حلم الإنسان البسيط، وهو في حقله أو يجري خلف أغنامه وأحلامه ورؤاه، وعلى ذلك فإننا نخلص إلى أن بساطة الصريمي حملت في أعماقها عمقًا بلاغيًا ولغويًا شديد العذوبة والتعقيد ومن يتأمل كلمات الصريمي بصوت المبدع عبدالباسط عبسي، سيجد ذلك الخلق المرتبط بالحكمة والدهشة والبراءة، ولنا أن نتذوق هذا السطر الشعري لندرك عمق ما نقول:

"متى واراعيه شُمطر/ وما مطرة تقع من غير رعود"

إن لقاء الفنان باسط عبسي بالشاعر سلطان، مثّل ما يمكن أن أسميه اكتمال البهجة، وكيفما نظرنا إلى ذلك اللقاء، فإننا سنكتشف أنه عبّر عن ذائقة مختلفة، بخاصة إذا عرفنا أن المبدعين كانا يصرّحان بأن هذه الثنائية لم تقم من أجل هدف الكسب أو الانحياز إلى المصلحة، وإنما قامت من وحي ردّ الجميل للإنسان اليمني المحب لهويته وثقافته وأرضه.

ومما أتذكره أن الصريمي ترشح للانتخابات البرلمانية في 93 عن الحزب الاشتراكي اليمني، وقد كانت دعايته الانتخابية مختلفة تجلت بتجسيد درامي لديوانه الأيقونة "أبجدية البحر والثورة"، بالإضافة إلى أنه "رشا" جمهوره المثقف عبر صحيفة "صوت العمال"، بقصيدة "نقوش في جدار الحب القادم"، لتلتحق بملاحمه:

"ما ناش ذليل

وعمر الخوف ما حصل إلى قلبي طريق

أنا اللي جُعت واتشردت واتعذبت

ومن دمي روت كل الكلاب

وراسي فارق الجسم المعذب ألف مرّة

وكلما ميتوني كنت أُخلق من جديد

ومن موتي عرفت أن الحياة

للذي ما مات مثلي مش حياة

ومن دمي روت كل الكلاب

بارزتهم

ضاربتهم

ما مت إلا بعدما بارزتهم

أعطيتهم من دفتر التجويع درس

من دفتر التشريد درس

من دفتر التعذيب درس

وبعد الموت كان الدرس

درس الفاصلة"