الحضور الكريم أًسعدتم بالخير صباحا. لصاحب المناسبة والذكرى التي نجتمع من أجلها، كًل التحايا ولروحه السلام. عامان مِنَ الرحيل ِفي الحياة.. عامان من الخُلُودِ في ذاكرةِ الوطن، في ذاكرة ِالصداقةِ والشعرِ والنقدِ والأدب.. عامان يَجْمعَان بين راهنية اللَّحظةِ وبين معنى الدهرِ.

في هذا التاريخ المتعدِّدِ الأسماءِ والأبعادِ الذي كٌنتٌهُ يا عزيزَ اليمن، كنت نقطة الإشعاع الإنسانية فيه، كما كان كذلك أصدقاء ُعمرِكَ الجميل: عبدالله البردوني، عمر الجاوي، يوسف الشحاري، محمد الربادي، عبدالله باذيب، لطفي جعفر أمان.. إلخ.

للزّمُنٍ ثلاثةُ أبعاد ومكونات ؛ الماضي والحاضر والمستقبل، عشْتَ، وعاشَ البعضُ منكم رحلةَ تفاصيل البُعد الأول المضنية من ذلك َالزَّمَن، وعشنَا معَكَمُ بَعْضاً من تفاصيل البُعد الثاني للزمن الحاضر، في تَحوُّلاته المعقَّدة ، وكُنتَ ونحنُ بجوارِك َومَعَك تحاولُ، وما نزال نٌحاولُ استكمال مشوارِ إِمْساكِنا ببدايةِ خيط النورِ الذي يوصُلنَا للبُعِد الثالثِ للزمن، " المستقبل"،, وهو المحاصرُ بكثافة حضورِ الماضي، وقِلَّةِ فعاليَّةِ الحاضر وتَبعْثُره، وكنت أيها الخالدٌ في ذاكرة ِالروحِ، تحدثنا وتحثنا على الصبرِ على هدى فكرة الإصلاح والتغيير، للإمساك ببداية خيطِ نور الشفق الأول، النور الذي لا يتبعُ كُلَّ غُسَقٍ كيفما أتُّفِقّ بل يسعى ليُزِيلَهُ ضِمْنَ جدليةٍ إبدَاعيةٍ إنسانية.

كانت لك طريقتُك َالخاصَّةُ التي يمكنني أن أسميها الطريقة المقالحية في التعاطي مع هذه الأبعاد، الذي كان الصبرُ المرتبطُ بالعمِل والأمِل، ومعهما الصبرُ الشعبي َّاليمَاني، هي خارطة طريقك للمستقبل.

قرابًة ثلاثةٍ عقود ٍوأكثر، هي بدايةُ معرفتي بك، منها ربعُ قرنٍ صداقةٌ يوميَّة ًدائمةٌ كنت تشاركني الكثَير من هُمومِك ومن تفاصيِل حياتِكَ الصغيرةِ والكبيرةِ، الذاتيَّةِ، والوطنيَّةِ والقوميَّةِ والإنسانية، كانت الساعاتُ والأيامُ مَعَكَ يا عزيزَ اليمن ممتلئةً بالمحبَّّةِ وبالثقافةِ، والأهم بالصداقة ، مَعَكَ تعلمتُ المعنىَ الإنسانيَّ العميقَ للصَّدَاقة، مثُلك / وأمثالُك يا عزيز، هُمْ من يعطون للألُفِة والمحبَّة نكهةً روحية ًوشخصية ًوإنسانية ًلها طعمٌ ومعنى خاصَّانٍ جداً.

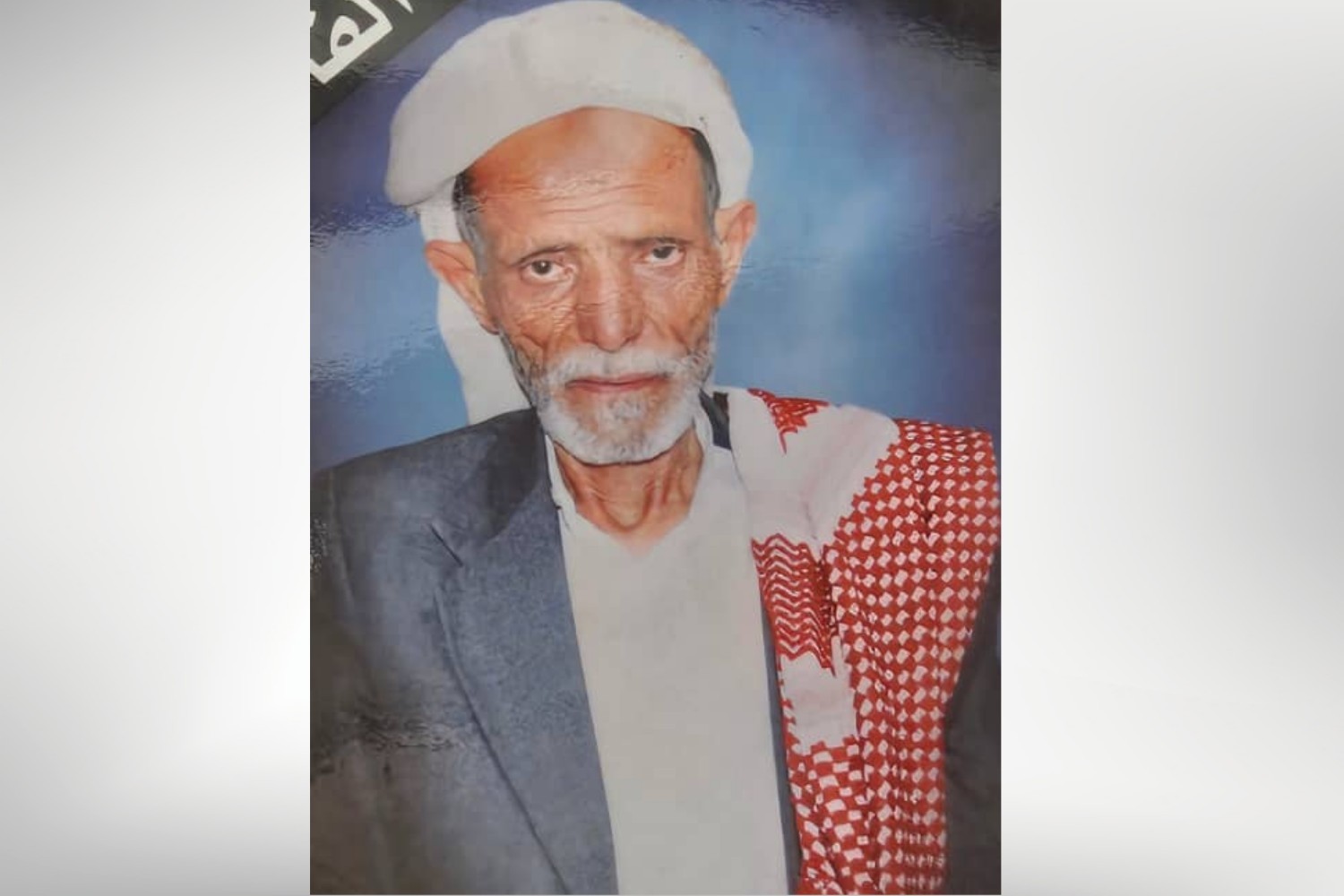

للصداقةِ مَعَكَ يا عزيز اليمن، معنى الثراءِ، معنى العشرةِ، معنَى ترقيةِ الذَّوْقِ، ومَعْنَى تنميةِ الأُلفةِ الإنسانيةِ، وتعميقُ مساحةِ الائتلافِ، على حسابِ الاختلاف، معك تمحى الفروق الذاتية البينيَّة، أو بتعبير دقيق، معك تُقَلَّصُ مساحة ُالثنائيِّاتِ التناقضيةِ الذاتيةِ وحتى الموضوعيةِ، لصالح تآلفِ المحبَّةِ والسلامِ والصداقةِ، كانت ملامحُ وَجْهك َدونَ أيِّ كلامٍ تُوحي بإنسانٍ أليف للروح، توحي بتاريخ مديدٍ من المعرفة، مع أن الكثيرَ منْهُم كاَنَوُا يرونك للمرَّةِ الأولى، هذا ما سمعتُه من الكثيرين، وهو ما كان – في تقديرِي – يساعدُ على تكوين ذلك الانطباعِ الجميل عِنْدَهُمْ عنك ، فضلا ًعن تلكَ البساطِة الإنسانيةِ غيرِ المفتعلةِ، وتواضُعُكَ الإنسانيُّ، وَحُبَّكَ للناسٍٍٍ، وتطوُّعُكَ المجانيَّ لتقديم المساعدة للجميعِ بدونِ حواجِز، ولا استثناءاتٍ، هو هكذا كان مع الصغير قبل الكبير، هكذا كان، وهكذا عاش، وهكذا بقي َخالداً في ذاكرةِ الوطنِ، وذاكرةِ الصداقة.

ومن هنا مرارةُ وقسوةُ الفقدانِ على الروحِ، أيها العزيٍزُ، عبُدالعزيزُ، الصَّدِيقُ والإنسانٌ.

مْثُلكَ يا عزيَز القلب، وكريمَ الروحِ، يرحَلُون جَسَداً، ويبقونَ فكرة ٌومعنى.. عبدالعزيز، ذاكرةٌ عصيَّةٌ على النسيان.

في مثلِ مقامِ الحزن، والفقدان هذا ، ماذا يُمكِنُنِيِ أن أقولَ عن عزيز اليمن، اليَمنُ الذي لم يّعُدَ سعيداً ولا عزيزاً ، ولا موحداً، وهو الذي جاهدَ طيلةَ أكثرَ مِنْ ستيَنَ سنة ليرى فرحَ السلامِ، وروحَ الوحدة، على وجوه أبنائه وإِخوتِهِ في الوطن.

ماذا يمكنني أن أقول عن عزيرٍ في زمن الهوان، والذُّلِّ والتَّفَاهَةِ التي تُغَطِّي وَجْهَ الإنسان اليمني والعربي اليوم َمِنْ جَمِيع الجهات الجغرافية، الانسانِ الذي فقدَ الكثيرَ من ملامِحِهِ وقسمَاتِهِ الوطنية والعربية، بل والإنسانية، في واقع ما يجري في فلسطين، وهو القوميُّ العربي الديمقراطيُّ في آفاقِهِ الإنسانيةِ، فقد كان المقالحُ، في فِكْرهِ وفي شعْرِهِ وفي سلوكِهِ اليومي، يقدم معنىً سامياً وإنسانياً لمفهوم اليمن ولمعنى العروبةِ التحرريةِ الديمقراطية.

أحياناً أشعر أن الله انْتَخَبَهُ إلى جواره حتى لا يـِرى هذا الحاضرَ الوطنيَّ والعربيَّ البائسَ، حتى لا يرى "الخرابَ العظيم", الذي يغطي وجه اليمن وكل المنطقة العربية بالسواد.

يقولون في الأمثال: "الكتابُ يعرفُ من عنوانه"، وهي قضيةٌ فيها نظر، وأنا في مقام الرحيل والأسى هذا، أقول: إن الإنسان مع المقالح الصديق ، يُعرفُ من ملامح وجهه، من لفتته، ومن مُحَيَّاه الموحي بالنبالَة، يُعرفُ من نبرةِ الصوت، يعرف من انحناءته أمام ِالصداقِة، يعرف من بساطَتِه، وجمالِ روحهِ، ومن ابتسامٍتٍَه ِالدائمةِ التي ينقُلُها إليكَ شجنُ العيونِ التي تكادَ تنطقُ ، وهو بذلكَ يذكرني بصديق عمره، علوان بن سعيد الشيباني، هكذا باختصار كان عبدالعزيز المقالح، حتى وهو يعاني مرارة تعب الجسد.

اللهَ ما أقسى فُقدانَك على النفسِ، ياشقيقَ الرُّوح، أيها الصَّديقُ والإنسان الكبيرُ والنبيل.

لم يكن كإنسان يحب إطالةَ الإقامة ِفي الزمن كيفما اتفق ، بقدر ما أحب العيش في تفاصيل الحياة كمعنىً إنسانيٍ، أي مع وبالقرب من الحيواتِ الإنسانيةِ، حيث كان يجد نفسه ، ومن هنا لم يفقده تعب الجسد رؤية الناس، كان يأتي إليهم بعُكَّازِه إلى مقرِّ عَمَله في هذا المركز البحثي الذي ساهم في تكوينِهِ وفي إدارتِهِ لأكثرَ من ثلاثةِ عُقوُد، وهو أوَّلَ مركزِ أبحاث في منطقة الجزيرة والخليج، المركز الذي يجمعنا اليوم، لنتبادل كلماتِ المحبةِ حول معنى الوطن، وحول معنى اسمٍه، وما كانه، وأتمنى أن يستمر كذلك مركزاً للبحث العلمي، والتنويرِ الفكري والثقافي.

لقرابة سنتين كان مثابراً ومواظباً، على الحضور إلى مكَتبِهِ باكراً كعادَته، وحين فقد القدرة على أن يحمل العكاز جَسَدَهُ المتعب والمنُهك، أتَّكأَ على عمود وجدار الصداقة، وعلى شغفه بمحبة الناس من كل الأطياف الذين لم تتوقف زياراتُهم له في منزله، وبمحبةِ الناس، وبالكتابةِ انتصر على أهوال متاعب الجسد، وتفاهات بعض تفاصيلِ الحياةِ اليومية القاسية.

رحل عزيزُ اليمن، وهو محتفظٌ بكامل وعيه، بكامل أناقتِهِ الإنسانيةِ، وبذاكرةٍ حيَّة تحكي وتكتب شجونَ الإنسانِ في الوطنِ اليمني والعربي.

لم يترك القلمَ والكتاب َمنَ يدِه، بقيا معاً، خير جليس وأنيس له، يُقرُّبانه من الأصدقاء والناسِ أكثر، وحين عجزت ِالأصابعُ عن حَمْل القَلَمِ، أوكَلَ مَهَّمةَ الكتابةِ إلى ابّنَتِه د. آمال وحينها همس لي بما معناه ، حين لا أستطيع ايصال كلمتي للناس، وتنعدم قدرة إيصالها إليهم، حينها، سأعْلِنُ مَوّتي، ولا أرى في قصيدته التي تحمل شيئاً قريباً من هذا المعنى "أعلنتُ يأسي"، سوى بداية إحساسه وشعوره بمعنى هذه اللحظة ، ومن أنه يقترب أكثر من لحظة الموت، ذلك أن الكتابةَ عندَهُ هي الوجه الآخر والحقيقي للحياة، بعد أن حاصره تعب الجسد من جميع جهاتِ الرُّوح والجسد، وكنت شاهداً حياً على تفاصيلِ هكذا لحظات، لم أكن أحُبُّ أن أكونَ قريباً مِنْها، وشاهداً عليها.

في واحدة من الصباحات الباكرة، وعلى غير العادة رن َّجرسُ تلفوني على اتصال من منزل الدكتور عبدالعزيز المقالح، رحمة الله تغشاه، وكان الوقت السابعة صباحاً، فتوقعت خبراً فاجعاً مزلزلاً عنه، خاصة مع حالته المرضية، وملازمته للكرسي ، وللسرير بعد ذلك، فإذا بصوت ابنته آمال طبيعي وهادئ، وتخبرني أن الوالد يريد ُالتحَّدثَ مَعَك، ففرحت كثيراُ أن هواجسي لم تكن في محلِّها، ومن أن هناك زمناً متاحاً لرؤيته، وكانت المفاجأةُ في إلحاحه على الاتصال في هذا الوقت المبكر من صباح ذلك، اليوم، هو سؤاله عن أحوال المكتبة، وكيف هي المكتبةُ، وكيف أحوالُ المركز، مستطردا في القول، أنا متأكد أن المكتبة في أيد أمينة، فالاستاذ/ عبدالله الشرفي خير حارس ، وأخبرتني أبنته بعد ذلك أنه كان يطلب منها الاتصال بي أكثر من مرة، وفي مثل هذا الوقت المبكر من الصباح، وفي كل مرة تقنعه بتأجيل الاتصال إلى ما بعد هذا الوقت المبكر، إنه هاجس الحرص على المكتبة والمركز وقبلهم عن أحوال العاملين في المركز وعن الرواتب.

إنه عزيزُ اليمن، الذي أراده سعيداً. وكريما ًومستقلاً وموحداً، رحل وهو يحلم بهذه اللحظة، فقد كان رحمة الله تغشاه يكررُ القولٓ: أن لا خيارَ أمامَ اليمنيينِ سوى وَحدْةِ الصف ، والائتلاف على قاعدة الوطنية اليمنية العظيمة.

على تبوُئِه مواقع سياسية، وإدارية، وأكاديمية عُليا، إلا أنه كان دائماً يحافظ على أن تكون هناك مسافة بينه، وبين البناء الفوقي للسلطة/ الدولة، فقد كان رحمه الله، يوظف السياسي لخدمة الأكاديمي، والبحثي، والثقافي والأدبي والإنساني، ذلك أن سلوكه الحياتي/ الإنساني "اليومي"، يتناقض جذرياً مع طبيعة السياسي السلطوي، يمكنني القول: إنه كان رجل دولة بقامة إنسانية هائلة العطاء ، فقد كان بمعنى من المعاني، شاعرا بدرجة رجل دولة نبيل ، رجل دولة نظيف، بعيداً عن تفاصيل معنى السلطة اليومي، فغلبة صورة وروح المثقف، والشاعر والناقد والباحث كانت هي الطاغية عليه من لحظة قيام الثورة، حتى استقراره في أرض الكنانة/ مصر، لقرابة ثلاث عشرة سنة، حتى عودته لليمن بعد معارضته للتطبيع الساداتي مع الكيان الصهيوني، الذي صار اليوم ظاهرة سياسة عامة للنظام العربي الرسمي المتصهين.. عاد للوطن ليكون تمثال ضوء وفرح في حياة جميع من عرفوه.

ذلكم هو بعضُ يسيرٍ من سرديَّتِهَ الحياتية/ الإنسانية.. هي سيرة عطره ٌفي حب اليمن والناس.

لك الرحمةُ والخلودُ أيَّها الصديقُ والإنسانُ الكبيرُ والنبيل.

والسلام عليكم ورحمةُ اللِه وبركاته